Manchmal lohnt es sich, ein Buch, das einem schon vor über einem Jahr aufgefallen war, mit etwas Verspätung zu lesen. So ging es mir mit dem Buch der britischen Wissenschaftsjournalistin Laura Spinney: „1918. Die Welt im Fieber. Wie die Spanische Grippe die Gesellschaft veränderte“ . Dies vorweg: Es ist ein spannendes Werk, gerade jetzt, da wir in der Corona-Pandemie leben und dieses Virus in aller Welt das Leben der Menschen bedroht, sie krank werden lässt, Tausende tötet, ein Virus, das dazu geführt hat, dass unser Leben angehalten wurde mit allen Folgen und das jetzt so langsam wieder in Gang kommt. Fieberhaft wird nach einem Impfstoff geforscht gegen Corona. Damals, 1918, war es anders als heute, die Medizin war nicht so weit, der erste Weltkrieg ging seinem Ende entgegen und hinterließ Verwüstungen, Krankheit, Tod. Und in dem Moment brach die Seuche aus, die später den Namen erhielt: Spanische Grippe.

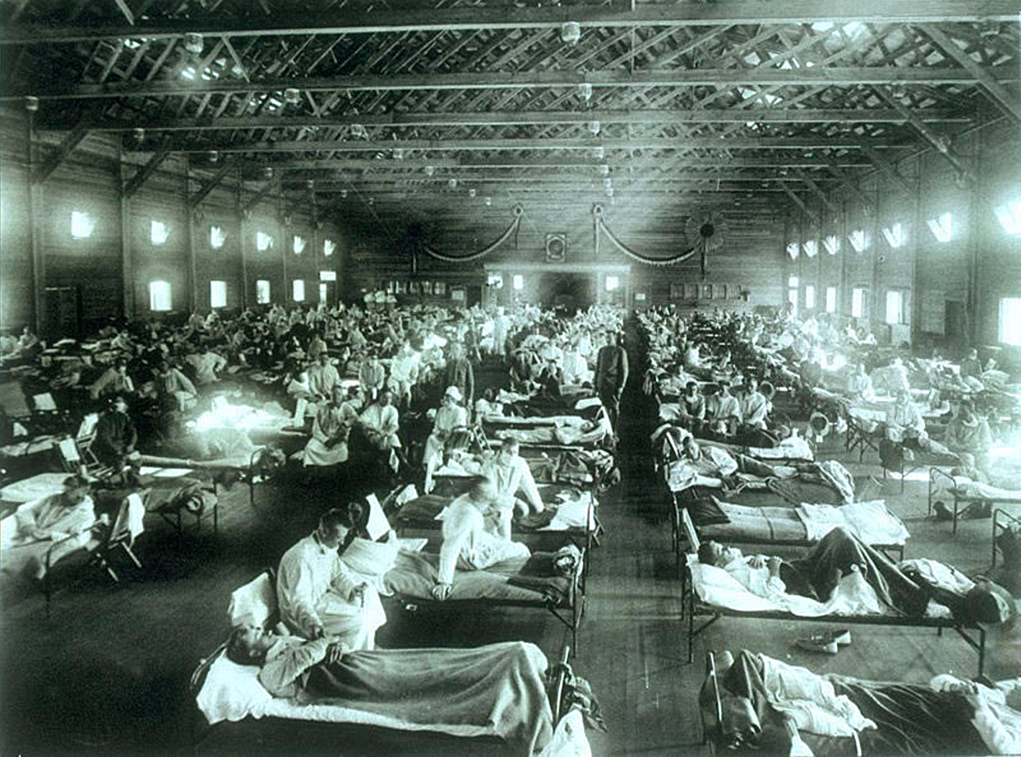

Man stelle sich das vor, auch wenn es 100 Jahre her ist: die Welt war müde, vor allem Europa war erschöpft von diesem sinnlosen und zerstörerischen Krieg, der entgegen den träumerischen Annahmen vieler Nationalisten vor allem in Deutschland schon vier Jahre dauerte und der Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Und dann kam die Influenza. Binnen weniger Wochen erkrankte etwa ein Drittel der Weltbekölkerung, die damals rund 1,8 Milliarden Menschen zählte. Inzwischen gehen wir davon aus, dass zwischen 50 und 100 Millionen Menschen von der Pandemie getötet wurden, einer Pandemie, die 1918 rund um den Globus wütete. Franz Kafka erkrankte ebenso wie Mahatma Gandhi und US-Präsident Wilson.

Australien blieb seuchenfrei

Keine Region in der Welt wird verschont, in Alaska sterben mehr als 40 Prozent der Einheimischen, die Grippe grassiert in China, Indien, in den USA und auch in Südamerika. Einzig Australien bleibt seuchenfrei, weil der große Kontinent mit den wenigen Bewohnern einen „cordon sanitaire“ rund um die Insel eingerichtet hat. Neuseeland, das sich gerade heute als corona-frei bezeichnet hat, wurde damals, 1918, ein Opfer seiner Politik, weil es dem Beispiel des Nachbarn Australien nicht gefolgt war. Die Folge: Zehntausende von Toten.

Laura Spinney beschreibt und analysiert die Welt von damals, wie sie war und wie sie von der Seuche heimgesucht und verändert wurde. Sie hat Krankenakten studiert und dabei festgestellt, dass im Gegensatz zu heute damals nicht bei Alten die Sterberate am höchsten war, sondern bei den 20- bis 40-Jährigen. Ihr zufolge stirbt eine ganze Generation weg, mehr noch, weil die Menschen sich nur unzureichend fortpflanzen konnten, fallen sogar zwei Generationen aus.

Der Leser erfährt viel aus dem Zustand der Welt in jener Zeit, er liest, wie bescheiden viele Menschen gewohnt und gelebt haben, wie anfällig sie waren für eine Viren-Erkrankung, der man hilflos gegenüberstand, weil man Bakterien kannte, aber Viren bisher wegen ihrer Winzigkeit nicht hatte ausmachen können. Die Ärzte waren ebenso hilflos wie die in der Not zu Rate gezogenen so genannten Wunderheiler und Quacksalber. Beispiel: Als erkannt wurde, dass Syphiliskranke verschont blieben oder nur leicht von der Seuche befallen wurden, griffen die Patienten zu Präparaten, die Quecksilber enthielten mit der Folge, dass sie sich vergifteten. Auch der Aderlass wurde angewandt.

Die Autorin versucht herauszufinden, wo das Virus seinen Ursprung gehabt hat. Als sicher gilt, dass es nicht Spanien war, auch wenn der Name Spanische Grippe dieses vermuten lassen könnte. Der Name hängt wohl damit zusammen, dass in Spanien über die Krankheit offen geredet und geschrieben wurde, anders als in den kriegführenden Ländern, wo die Zensur solches unterdrückte. Es könnte sein, dass das Virus seinen Weg aus Asien nach Europa fand, sicher ist das nicht. Es finden sich skurrile Geschichten in dem Buch, die mehr an Aberglauben erinnern denn an medizinische Erkenntnisse. So erzählt Laura Spinney von einer „schwarzen Hochzeit“, die die jüdische Gemeinde in Odessa zur Bannung der Epidemie für zwei der elendesten Gestalten auf dem jüdischen Friedhof ausrichtet. An anderer Stelle schildert sie, wie ein reaktionärer Bischof in der spanischen Stadt Zamora auf die Abhaltung von Gottesdiensten und anderen religiösen Zusammenkünften besteht, obwohl er damit die Ansteckungsgefahr erhöhte.

Blockade durch die Entente

Der Weltkrieg hat die Seuche nicht ausgelöst, aber er hat sicher dazu beigetragen, dass sie sich ausbreiten konnte, weil der Krieg beste Bedingungen für eine solche Influenza schuf. Die hygienischen Bedingungen waren miserabel vor und in den Schützengräben. Truppenverschiebungen in größerem Umfang fanden natürlich nicht in dem gebotenem Abstand der Soldaten zueinander statt, wie sollten sie auch und schufen den Boden für die Verbreitung von Viren. Die nach so vielen Kriegsjahren unterernährte Bevölkerung war geschwächt, dazu kam der Einsatz chemischer Kampfstoffe. Ob das Virus den Krieg beeinflusst hat, wie die Autorin uns vermuten lässt? Sicher, das deutsche Reich und die Donaumonarchie waren mehr von der Krankheit betroffen, was sich durch die Mangelernährung erklären ließe. Die Blockade der Entente-Mächte war nicht ohne Folgen geblieben. Und ob der Ausgang der Friedensverhandlungen durch die Spanische Grippe beeinflusst worden ist, weil US-Präsident Woodrow Wilson von der Seuche befallen und geschwächt war und deshalb seinen mäßigenden Einfluss auf Frankreich und England nicht ausüben konnte, ist heute weder zu bestätigen noch zu dementieren.

Laura Spinney ist es gelungen, die damalige Welt zu beschreiben in ihren Gegensätzen, eine Welt, die das Auto zwar kannte, aber auf dem Maultierrücken sich wohler fühlte, die zwar die Qantentheorie kannte, aber auch noch an Hexen glaubte, eine Welt im Spagat zwischen Vormoderne und Moderne, in der die Menschen in Hochäusern wohnten mit Telefon, während andere ihrer Zeitgenossen im Mittelalter verharrten. Sie zeigt die Verletzbarkeit der zivilisierten Menschheit durch die Katastrophe,sie porträtiert Personen aus China, Indien und New York bis hin zum fernen Alaska und erläutert, wie die Pandemie verschiedene Länder und Kulturen heimsuchte und veränderte und sie beschreibt, wie diese Pandemie weitgehend vergessen wurde. Dabei war sie neben der Pest im Mittelalter die größte Katastrophe der Menschheit.

Es wird nicht die letzte Pandemie sein, die die Welt heimsuchen wird. Das wissen wir heute längst, weil Corona uns daran erinnert, wie verletzlich wir sind. Gerade auch, weil wir weltwelt vernetzt sind, weltweit Handel treiben, Millionen Jahr für Jahr in alle Welt verreisen, um Urlaub zu machen. Was wir dagegen tun können? Laura Spinney dazu vor gut zwei Jahren:“ Bei einer künftigen Grippepandemie werden die Behörden Eindämmungsmaßnahmen wie Quarantäne, Schulschließungen und Verbote von Massenversammlungen verhängen.“ Es klingt sehr aktuell.