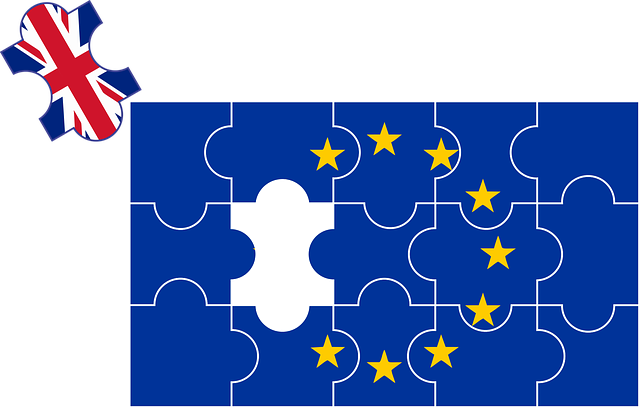

Eine aktuelle Umfrage zum Brexit in Großbritannien zeigt: Bei einer Neuauflage des Referendums würden die Briten nicht mehr für den EU-Austritt stimmen. 59 % wären jetzt für den Verbleib in der EU, nur noch 41 % für den Brexit. 2016 stimmten beim Volksentscheid 51,9 % für den GB-Austritt, 48,1 % waren dagegen. Vor allem bei der jüngeren Generation ist die Haltung zur EU deutlich positiv. Allerdings will Premierministerin May mit aller Macht kein neues Referendum, denn die Haltung der Briten hat sich deutlich verändert. Insbesondere erwartet die britische Wirtschaft zum Teil gravierende Folgen des Brexits – nicht nur in der Londoner City für die Banker, sondern auch für die Industrie und deren Zulieferer. Die gesamtwirtschaftlichen Wachstumsverluste zeichnen sich bereits ab. Der Brexit wird die Briten zu Wohlstandsverlierern machen.

Inzwischen spitzen sich Brexit-Verhandlungen dramatisch zu. Die britische Regierung bereitet sich auf ein „No-Deal-Szenario“ vor, also auf einen EU-Austritt ohne klare Regelung des zukünftigen Verhältnisses. Der EU-Unterhändler, Michael Barnier, betont derweil nochmals, dass der „Chequers Plan“ nicht akzeptabel ist.

Theresa May: Die harte Lady

Die britische Premierministerin Theresa May hat allen Hoffnungen auf eine Revision des Brexit-Votums eine Absage erteilt. Sie wird Forderungen nach einem zweiten Referendum nicht nachgeben. Viele Briten und auch Mitglieder des Parlaments halten dies für keinen vernünftigen Weg. Premierministerin May sieht darin jedoch einen Verrat an der Demokratie und lehnt eine neue Abstimmung rigoros ab. Sie beharrt darauf, das Großbritannien die Rolle des Europäischen Gerichtshofes nicht mehr respektieren, keine Mitgliedsbeiträge an die EU zahlen und nicht mehr die 4 Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes akzeptieren sowie eigene Handelsverträge abschließen will. Nach dem Referendum im Juni 2016 hatte die britische Regierung am 24. März 2017 offiziell mitgeteilt, dass Großbritannien am 29. März 2019 den Austritt in Kraft treten lassen will.

Bislang gibt es bei den Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien keinen Durchbruch. Premierministerin May pocht auf nationale Interessen, die sie auch keinem Kompromiss opfern will. Vielmehr will sie die EU mit einem guten Deal verlassen und setzt darauf, dass sie einen solchen erreichen kann.

Premierministerin May ist sich sicher, dass noch viele Verhandlungen mit der EU notwendig sind. Großbritannien bereitet jedoch ein „No Deal-Szenario“ vor, wie es die EU auch plant.

In Großbritannien muss Premierministerin May vor allem mit den Hardlinern in ihrer eigenen Partei klar kommen, die jede Abkehr von einem harten Brexit anprangern, und mit jenen Abgeordneten, die eine weiche Lösung einem radikalen Bruch mit der EU vorziehen würden.

Schwierige Verhandlungen

Obwohl der Brexit-Vertrag bereits im Oktober fertig sein müsste, richtet sich die britische Regierung angesichts der stockenden Verhandlungen auf eine Verlängerung bis Dezember ein. Nach Abschluss des Brexit-Vertrages müssen das britische Parlament und das Europäische Parlament darüber abstimmen.

Premierministerin May will auf keinen Fall Abstriche bei den Vorschlägen von Chequers hinnehmen. Im Juli diesen Jahres hatte man sich auf Pläne geeinigt, die eine Freihandelszone zwischen der EU und Großbritannien für Waren vorsehen. Großbritannien will sich danach auch an die EU-Regeln und EU-Standards halten. Bei Dienstleistungen (Banken, Versicherungen usw.) will Großbritannien eigene Wege beschreiten. Das würde den Zugang zum Binnenmarkt einschränken. Ganz vorrangig ist für Großbritannien: Die unkontrollierte Zuwanderung von EU-Bürgern soll beendet werden.

Keine Rosinenpickerei

Die Vorschläge sind jedoch für die EU „Rosinenpickerei“, was auf jeden Fall alle EU-Partner – insbesondere auch Deutschland – nicht hinnehmen wollen.

Der EU-Unterhändler Barnier lehnt deshalb einen privilegierten Zugang Großbritanniens zum EU-Binnenmarkt für Güter strikt ab. Dieser Weg würde nämlich zu einem unfairen Wettbewerb mit gravierenden Konsequenzen führen. Es wäre wohl das endgültige Aus für den EU-Binnenmarkt und letztlich auch für das Projekt Europa.

Damit ist klar, dass es eine Einigung bei den Austrittsverhandlungen auf der Grundlage des „Chequers-Plan“ nicht geben kann und wird. Bislang hat die EU diesen Plan aus politischer Rücksicht auf die internen Spannungen bei den britischen Konservativen und auf die Position von Theresa May, die als Premierministerin arg in politische Schwierigkeiten bei ihrer eigenen Partei geraten wäre, nicht direkt abgelehnt. Vielmehr wollte die EU den Chequers-Plan zunächst sorgfältig prüfen. Das ist nun geschehen. Die EU fordert, dass Großbritannien sich für eines der Kooperationsmodelle entscheidet, die auch mit anderen Staaten entwickelt worden sind. Vorbild dafür könnten die weitgehenden Freihandelsabkommen mit Kanada und Südkorea sein.

Grenzkontrollen auf der irischen Insel

Ganz brisant ist auch die größte ungelöste Frage im Brexit-Abkommen, nämlich der zukünftige Status von Nordirland. Sowohl Premierministerin May als auch der EU-Unterhändler Barnier wollen eine harte Grenze auf der irischen Insel vermeiden; ihre Vorstellungen darüber sind jedoch ganz unterschiedlich. Die EU schlägt vor, dass Nordirland in der Zollunion mit den anderen EU-Mitgliedsländern bleibt; damit wären Kontrollen an der Grenze zur Republik Irland nicht erforderlich. Premierministerin May pocht jedoch auf eine eigenes Zollregime für das gesamte Vereinigte Königreich. Sie hat vorgeschlagen, dass Großbritannien an seinen Grenzen auch schon Zölle auf Produkte erhebt, die für die EU bestimmt sind; die Zoll-Einnahmen würden dann an die EU weitergeleitet. So müssten nach Auffassung von Premierministerin May auf der irischen Insel keine Grenzkontrollen erfolgen.

Die EU weist solche Vorstellungen rigoros zurück: Die Kontrolle über die EU-Außengrenzen und die Zoll-Einnahmen können schon rechtlich nicht an Drittstaaten abgetreten werden. Zudem wäre das tatsächliche Ziel von Waren nicht exakt zu verfolgen, wenn die EU dem britischen Vorschlag zustimmen würde. Vielmehr wäre dieser eine Einladung zum Betrug.

Schließlich müssen selbst bei einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien Ursprungsregeln vereinbart werden. Denn viele Produkte wandern im Herstellungsprozess zwischen Großbritannien und der EU hin und her. Außerhalb von Binnenmarkt und Zollunion sind also Zollformalitäten und Kontrollen erforderlich, die die Wertschöpfungsketten der Unternehmen behindern werden; sie werden deshalb darauf achten, dass in Zukunft etwa im Automobilsektor nicht zu viele Teile aus Großbritannien in den Fahrzeugen eingebaut werden. Die Firmen aus der Industrie stellen sich daher schon jetzt darauf ein, ihre Wertschöpfungsketten brexitfest zu machen. Im Übrigen richten sich einige EU-Staaten bereits auf die Grenzkontrollen ein: Die Niederlande wollen 700 zusätzliche Zollbeamte dafür einstellen, Frankreich 1.000 und Belgien 400. Denn die EU muss die Außengrenze kontrollieren, um nach dem Brexit 440 Millionen Verbraucher und 22 Millionen Unternehmen sowie den einheitlichen Binnenmarkt zu schützen.

High noon im November 2018

Michael Barnier strebt Mitte November 2018 als spätesten Termin für den Abschluss der Verhandlungen mit Großbritannien an. Er lehnt es ab, die Verhandlungen über das geplante Datum hinaus zu verlängern. Denn – so Barnier – man brauche nicht mehr Zeit, sondern politische Entscheidungen.

Brexit-Minister Dominik Raab gab derweil seinen Briten bereits Tipps für das Worst-Case-Szenario, also für einen Ausstieg von Großbritannien aus der EU ohne Einigung. Bald schon will er 80 Maßnahmen vorlegen, um im Falle eines Falles ein Chaos in Großbritannien zu vermeiden. Dabei geht es um Zölle und Bürokratie beim Außenhandel, um Qualitäts- und Standardprüfungen, um die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und vieles mehr.

Raab versuchte die Briten mit dem Hinweis zu beruhigen, dass die britische Armee nicht einspringen müsse, um die Lebensmittelversorgung Großbritanniens zu sichern: Die Briten könnten auch nach dem Brexit noch BLT-Sandwiches essen, wobei BLT für Bacon, Salat und Tomate steht. Zuvor hatten Experten die Sorge geäußert, dass bei einem No-Deal Tomaten und Salat in Großbritannien knapp werden könnten.

Großbritannien soll EU-Partner bleiben

Die EU will keine Konfrontation mit Großbritannien. Vielmehr wird eine geradezu einzigartige ambitionierte Partnerschaft mit Großbritannien angestrebt, wie sie mit keinem anderen Land bislang besteht. Die EU bietet Großbritannien einen Freihandelsvertrag und eine enge Kooperation auf den Feldern der Sicherheit, Außenpolitik, Verteidigung, Polizei und Justiz, Forschung sowie Verkehr und Transport an. Es wäre auch eine Zollunion – wie etwa mit der Türkei – möglich. Schließlich könnte Großbritannien auch Mitglied im Binnenmarkt – wie etwa das Nicht-EU-Land Norwegen – bleiben; allerdings wäre das nur möglich, wenn Großbritannien alle damit verbundenen Regeln und Beitragszahlungen zur europäischen Solidarität übernehmen würde.

Das Interesse der EU besteht darin, die Integrität des gemeinsamen Marktes zu wahren – des gemeinsamen Marktes für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen. Deshalb ist es nicht möglich, die Dienstleistungen – wie von Großbritannien gefordert – herauszunehmen, zumal in vielen Produkten – aus der Industrie ebenso wie aus der Landwirtschaft – ein hoher Anteil an Dienstleistungen steckt. Der Austrittsvertrag ist bislang zu 80 % ausverhandelt. Es fehlt noch eine vernünftige Lösung für Nordirland. Große Übereinstimmung gibt es in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das schwierigste Feld ist die von Großbritannien angestrebte Rosinenpickerei im Handel.

Bildquelle: pixabay, succo, CC0 Public Domain