Am 4. Februar 2020 wird eine Institution mit der entsprechenden dazu gehörenden Gesetzgebung 100 Jahre alt, über die in Deutschland öffentlich wenig debattiert wird. Dabei spielt diese Institution in rund 28 000 Betrieben eine nicht zu unterschätzende Rolle sowie in den allermeisten öffentlichen Verwaltungen. Es gibt einige Hunderttausend Frauen und Männer, die als Gewählte der Institution eng verbunden sind. Die Gästelisten der großen öffentlichen und öffentlich- rechtlichen Festivitäten weisen keine oder nur sehr selten in diese Institution Gewählte auf; man trifft auf sie auch nicht in den Vorabend- oder Abend- Ratesendungen, in den Unterhaltungsprogrammen. Mitglieder des Bundestages weisen hin und wieder in ihren Biographien darauf hin, dass sie Gewählte waren oder noch sind. Dabei ist diese Institution eines der Alleinstellungsmerkmale unseres Landes.

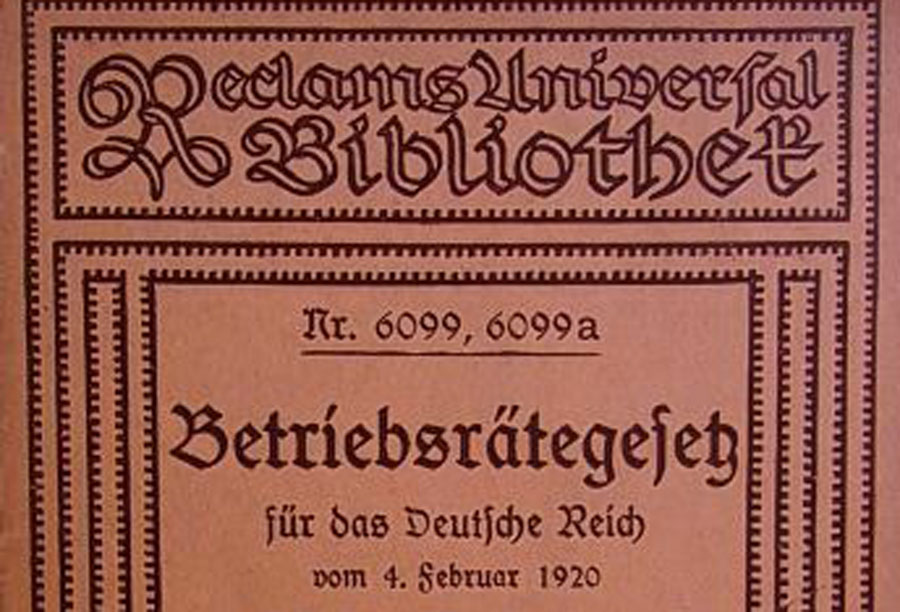

Ich schreibe über die Betriebsräte beziehungsweise deren Pendants im öffentlichen Dienst. Ja, am 4. Februar 1920 stand das Betriebsrätegesetz der Weimarer Republik im Reichsgesetzblatt. Im Reichsgesetzblatt selber steht der 12. Februar als Tag des Inkrafttretens. Einen Monat zuvor, am 13. Januar hatte es wegen des Betriebsrätegesetzes die blutigste Auseinandersetzung vor dem Reichstag gegeben. Zwischen 42 und über 80 Tote soll es gegeben haben, als die revolutionären, der sowjetischen Räteherrschaft nahestehenden Berliner Arbeiter gegen das Gesetz demonstrierten. Sie trafen auf die mit rechtsradikalen Offizieren aufgefüllte SIPO, die den Reichstag bewachen sollte, und die die Gelegenheit nutzte, den Arbeitern mit Maschinengewehren und Handgranaten einzuschenken. Es ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer da wen provoziert hat; wahrscheinlich beide Seiten sich gegenseitig.

In der Folge wurde die Bannmeile geschaffen, die viele Jahre vom sozialdemokratischen Polizeimajor Karl Heinrich geschützt worden ist. Goebbels nannte ihn „Knüppel-Heinrich“, was die KPD eifrig übernahm. Er wurde von den Nazis ins Zuchthaus und ins KZ gesteckt. Kommunisten ließen ihn im roten „KZ“ Hohenschönhausen erbärmlich sterben.

Das Betriebsrätegesetz entstand in einer harten und blutigen Zeit. Es war die erste, gesetzlich festgeschriebene Vertretung der Arbeiter-Interessen. Am ehesten ließe es sich noch mit dem System der Shop Stewards in Großbritannien vergleichen. Auch das sind gewählte Arbeitervertreter in den Betrieben, Vertrauensleute der Arbeiter, Gewerkschaftsmitglieder und Ansprechpartner für die Betriebsleitung zugleich – auch sie gewannen mehr Einfluss in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg.

Ich frage mich nur, welchen zivilisatorischen Standard mein Land aufweist, weil es die Vorbilder und „Vorarbeiter“ weder kennt noch würdigt, die die Demokratie in die Betriebe getragen haben.

Die Nazis schafften die Betriebsräte ab. Sie etablierten eine nationale Organisation der Arbeit und steckten viele als Betriebsräte aktive Gewerkschafter und Funktionäre ins Zuchthaus oder in KZs. Ich hatte die Ehre, als junger Redakteur mit Rudi Dux aus Magdeburg einen dieser respektgebietenden, schier unbezwingbaren Gewerkschafter kennen zu lernen.

Mit dem Betriebsrätegesetz begann so etwas wie ein dritter Weg zwischen dem absoluten „Herr im Haus“- Standpunkt der Arbeitgeber und einer völlig anderen Ordnung, geprägt durch die Überführung der Produktionsmittel in die Hand des Staates. 1952 wurde ein erneuertes Betriebsrätegesetz vom Bundestag beschlossen. Der westdeutsche Betriebsrat war kein Revolutionär; er hatte das Recht auf seiner Seite, er konnte Einfluss nehmen und mit den Erfahrungen, die er sammelte, stärker werden. Die Arbeiter in den VW-Werken hatten jedenfalls mehr zu sagen als die Arbeiter der Togliatti-Werke sich träumen ließen. 1976 wurde die Unternehmensmitbestimmung für Großbetriebe über den Montanbereich hinaus eingeführt.

Das 76er Gesetz brachte keine volle Parität zwischen den beiden „Bänken“ – hier Arbeitnehmer, dort Eigentum und dessen Beauftragte – sprich: Management. Insofern ist die Mitbestimmung unvollendet. Das Bundesverfassungsgericht hat damals wegen des Schutzes des Eigentums gegenüber der Mitbestimmung Grenzen gezogen. Ob es heute, in Zeiten anonymen und nomadenhaft daher ziehenden Eigentums noch einmal so entscheiden würde, ist eine spannende Frage.

Seit 1976 wurden Unternehmensmitbestimmung und Betriebsverfassung immer wieder Gegenstand von Gesetzen – sei es, um die Unternehmensmitbestimmung gegen veränderte Bedingungen zu sichern; sei es, um die Betriebsverfassung an veränderte Realitäten anzupassen. Jetzt steht

- mit der um sich greifenden Digitalisierung und

- der Verlagerung der Arbeit ins „Home“

- sowie mit der sich ausweitenden „Grauzone“ zwischen abhängiger und selbständiger Beschäftigung

eine neue Reform der Betriebsverfassung an.

Es geht nicht um Kleinigkeiten, sondern es geht im Kern nach wie vor um die Demokratie in der Welt der Arbeit. Mitbestimmung ist die Fortsetzung der Demokratie auf anderen Ebenen.

Ich kann mir gut vorstellen, dass hier eine der umfassenden, positiven Zukunftsvorstellungen steckt, auf die so viele warten, die es mit der SPD gut meinen:

Die Vorstellung von einer europäischen, EU-weiten Mitbestimmung und Mitentscheidung in Betrieben, Offices und Verwaltungen. Heißt: Wir haben mitzureden, ob in Rom, Estoril, Brügge, Sheffield oder Prag. Motto: Wenn ihr Arbeitgeber unsere Arbeitskräfte, unsere Fähigkeiten und unsere Engagements wollt, dann gebt Macht und Entscheidungskompetenz ab. Was gut für Deutschland war und ist, wird in diesem Fall gut für Europa sein.