Heute vor 110 Jahren als Gerta Pohorylle in Stuttgart geboren: Gerda Taro, eine wirklich bemerkenswerte Frau des 20. Jahrhunderts. Fotografin, Deutsche, Jüdin, Widerstandsheldin, Vertriebene, kämpfte gegen den Nationalsozialismus und mit der Kamera gegen die nationalistischen Terrortruppen in Spanien, die in einem furchtbaren und blutigen Bürgerkrieg die republikanische Regierung stürzten und alle Sozialisten hinmetzelten, denen Franco und seine verbrecherischen Kumpane habhaft werden konnten.

Gerda Taro war die erste Kriegsreporterin und sie dokumentierte die Gräueltaten in Spanien bis sie 1937, gerade einmal 26 Jahre alt, tragisch zu Tode kam. Anlässlich Ihres 110. Geburtstages haben die meinungsbildenden Medien sich in vornehmes Schweigen gehüllt. Ihr runder Geburtstag hat offenbar keinen Nachrichtenwert. Dabei hat Gerda Taro Bemerkenswertes geleistet. Ihre Arbeit als Kriegsreporterin war nicht nur damals ungewöhnlich und gefährlich, sie verstand sich – anders als die meisten (männliche) Kollegen nach ihr – nicht als neutrale Beobachterin. Sie lenkte den Blick auch auf die aktive und tragende Rolle der Frauen im spanischen Bürgerkrieg

und sie wollte bewusst „Partei ergreifen“, die Weltöffentlichkeit mit ihren Bildern von den furchtbaren Gräueltaten der „Nationalisten“ im spanischen Bürgerkrieg aufrütteln. So starb sie auch.

Am 25. Juli 1937 war Gerda Taro Zeugin eines Terrorangriffs der deutschen Luftwaffe („Legion Condor“) auf die Zivilbevölkerung der nordwestspanischen Stadt El Escorial. Sie überlebte zwar das Bombardement, wurde aber auf der Fahrt nach Madrid mit dem brandaktuellen Fotomaterial bei einem Unfall mit einem Panzer schwer verletzt und starb nur einen Tag später an ihren schweren Verletzungen. Zumindest indirekt also ein Opfer der deutschen Luftwaffe.

Ihre Bekanntheit war bis vor Kurzem auf ihre Lebenspartnerschaft mit dem ungarischen Fotografen Andrei Friedmann beschränkt, der unter seinem Pseudonym Robert Capa als Kriegsfotograf bekannt wurde, u.a. durch seine legendären Bilder vom D-Day 1944.

Auch ihre gesamte Familie wurde ein Opfer des NS-Terrors. Eltern, Brüder und viele Verwandte von Gerda Taro wurden von den Nationalsozialisten umgebracht.

Abgesehen von ihrer Heimatstadt Stuttgart und ihrem kurzzeitigen Wohnort Leipzig, wird Gerda Taro in Deutschland wenig gedacht. Dabei wäre ihr Gedenken z.B. eine wirklich würdige Wahl für die Umbenennung der „Mohrenstraße“ und des dazugehörigen U-Bahnhofs in Berlin. Noch dringender wäre eigentlich, die vielen Hindenburgstraßen in Deutschland zu eliminieren. Warum sollten wir heute immer noch dem Steigbügelhalter Hitlers, Antidemokraten und Weltkriegsschlächter gedenken? Es gäbe aber auch noch viele andere Nazis, die unsere Straßen benamen und dringend aus dem öffentlichen Raum getilgt werden müssen. Und ein eklatanter Frauenmangel unter den Straßennamen besteht ja ohnehin. Wenn Frauen für würdig geachtet werden, Namensgeberin für Straßen und Plätze zu werden, dann sind es meist Nonnen, vermeintliche Heilige oder zumindest ehelos gebliebene, katholische Lehrerinnen. Gerda Taro wäre eine wirklich geeignete Kandidatin, um ihren Namen an Straßen oder Plätze zu verleihen. Egal, ob an Stelle von Nazis, Steigbügelhaltern oder politisch inkorrekten Begriffen. Oder einfach mal für neue Straßen, Plätze, Brücken oder einem Flughafen, falls in Deutschland mal wieder so ein Projekt fertig werden sollte.

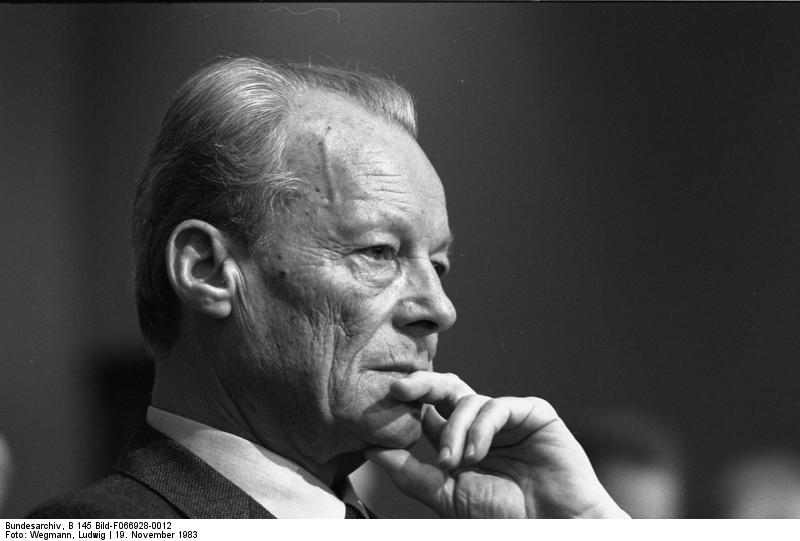

Bildquelle: Titel und Text, Wikipedia, Von Gerda Taro, gemeinfrei, Titelbild im Original,