Es gilt, nach exakt hundert Jahren, ein letztes Ereignis kritisch zu würdigen, welches das Epochenjahr 1918 beschloss. Es war in dieser Zeit, als während nur zweier Monate deutsche und Weltgeschichte gerann oder neu geschrieben wurde, alles andere als bedeutsam. Größeres, Wichtigeres, Einmaliges, Ungedachtes, Umstürzendes prägte die Schlagzeilen, erhitzte die Gemüter, schuf ungeahnte neue Fakten, erhob Utopien ins Reale: allem voran ab dem 1. November die Revolution der Kieler Matrosen und Arbeiter, die eine neue Ordnung erschaffen half; die erzwungene Abdankung und Flucht des Kaisers; die Ausrufung der Republik durch den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann; das Ende des furchtbaren Ersten Weltkrieges durch den Waffenstillstand im Wald von Compiègne; die Bildung einer demokratischen Reichsregierung; die Einführung des Frauenwahlrechts.

Dann, an den beiden letzten Tagen des alten und dem ersten Tag des neuen Jahres, jenes erwähnte Ereignis, das in diesem Epochenherbst kaum mehr als eine Fußnote zu sein schien – das später aber Bedeutung erlangte: In Berlin wurde vom 30. Dezember 1918 bis zum 1. Januar 1919 die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD, gegründet.

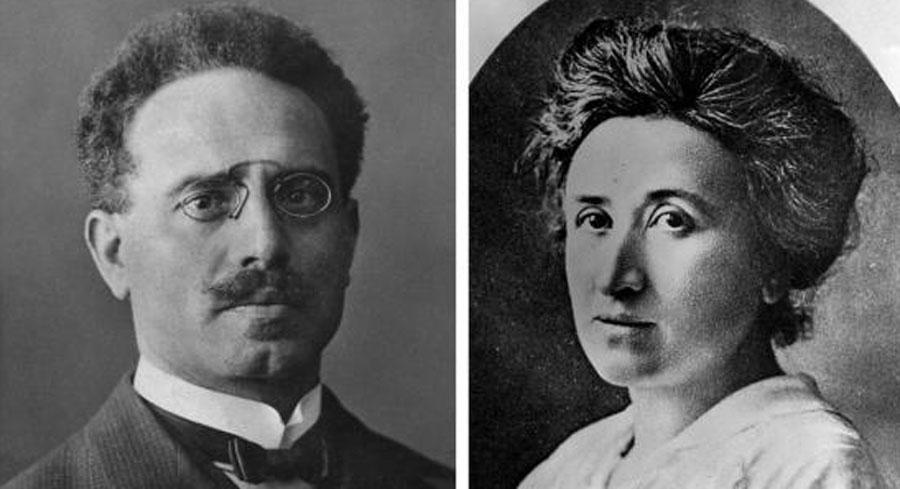

Allerdings war das, was an diesen drei Tagen in einem Saal des Preußischen Abgeordnetenhauses ablief, nicht eigentlich ein ordnungsgemäß einberufener Gründungsparteitag. Vielmehr hatte am 22. Dezember 1918 die „Rote Fahne“, das Organ des linkssozialistischen Spartakusbundes, lediglich kurzfristig zu einer „Reichskonferenz“ des Bundes nach Berlin eingeladen. Das Ziel der Spartakus-Protagonisten um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht war es, auf dieser Konferenz Vorbereitungen zur Gründung einer ultralinken Partei zu treffen, die sich ideologisch klar von SPD und USPD absetzte.

Selbst der Name der künftigen Partei war in der Spartakus-Zentrale umstritten: Die Mehrheit um Karl Liebknecht plädierte für „Kommunistische Partei“, um so die Bindung an den russischen Bolschewismus zu demonstrieren. Eine Minderheit um Rosa Luxemburg setzte sich für die Bezeichnung „Sozialistische Partei“ ein und unterlag dann auf der von Wilhelm Pieck, dem späteren Präsidenten der DDR, geleiteten Versammlung. Erst am letzten Verhandlungstag, dem 1. Januar 1919, erklärte Liebknecht, man könne die Konferenz „nachträglich als den ersten Parteitag“ der KPD bezeichnen. Rückblickend stellte Ernst Meyer, Mitglied der Spartakus-Zentrale und Delegierter des Parteitags, fest: „Der Gründungskongress der KPD war infolge der stürmischen Tagesereignisse so gut wie gar nicht vorbereitet.“ Ergänzend sei hinzugefügt, dass die Spartakisten – entgegen den späteren Behauptungen von SED und DKP – in der Arbeiterbewegung nur eine marginale Rolle spielten, während SPD und USPD unter den Arbeitern große Anhängerschaften hatten. Erst nach dem Übertritt großer Teile der USPD Anfang der 1920er Jahre verbreiterte sich die Basis der KPD beträchtlich.

Der wichtigste Fund in Hermann Webers Forscherleben

Schon die Zusammensetzung der Delegierten des Gründungsparteitages war recht willkürlich. Weder waren sämtliche linkssozialistischen Gruppierungen berücksichtigt, noch alle Regionen des Reiches, und längst nicht alle Mitglieder der Führungsebenen waren vertreten. Die größte Gruppe stellte der Spartakusbund, gefolgt von den „Internationalen Kommunisten Deutschlands“. Zudem waren einzelne Delegierte des „Roten Soldatenbundes“ sowie ungenannter Organisationen vertreten. Viel beachtet waren die drei Vertreter der russischen Sowjetrepublik, allen voran Karl Radek. Erst viele Jahrzehnte später erlangte ein weiterer russischer Delegierter Berühmtheit, freilich als SPD-Politiker: Ernst Reuter, von 1948 bis 1953 legendärer Regierender Bürgermeister von West-Berlin.

Von den mutmaßlich 127 Delegierten sind heute 107 namentlich bekannt. „Da die Anwesenheitsliste bisher nicht gefunden wurde, ist eine exakte Aufzählung der Teilnehmer am Gründungsparteitag nicht möglich“, schrieb zum 50. Jahrestag des KPD-Gründungsparteitags der westdeutsche Politologe und Historiker Hermann Weber (1928 – 2014). Die Biographien der meisten von ihnen hat der spätere Mannheimer Professor und Nestor der deutschen und europäischen Kommunismusforschung mühsam zusammengetragen und im Anhang seines Buchs „Der Gründungsparteitag der KPD. Protokoll und Materialien“ veröffentlicht. Präziser gesagt: zweimal veröffentlicht, 1969 zu Zeiten des Kalten Krieges und 1993 nach dem Ende der DDR. Und diese Geschichte der zweimaligen Herausgabe des gleichen Buches, allerdings mit einem durch die Zeitenwende des Mauerfalls geänderten Blickwinkel, ist mindestens ebenso interessant zu lesen wie der Bericht über das Gründungsereignis vor nunmehr hundert Jahren.

Das Protokoll des Gründungsparteitages der KPD, angefertigt von zwei Parlamentsstenographen des Preußischen Abgeordnetenhauses, war 50 Jahre lang verschollen. Überliefert war lediglich ein Bericht über die Tagung mit nicht übermäßig großem Aussagewert. Entdeckt hatte Weber das Protokoll 1968 in einem weitgehend unbekannten New Yorker Archiv, der Bibliothek des österreichischen Sozialisten Joseph Buttinger, wo der Nachlass des KPD-Mitbegründers Paul Levi verwahrt wurde. Rechtzeitig zum 50. Jahrestag der Parteigründung konnte Weber 1969 die Protokollniederschrift in der Bundesrepublik als Buch herausgeben – als Erstveröffentlichung. Dies sei der „wichtigste Fund“ seines wissenschaftlichen Lebens gewesen, sagte Weber später, mit der Veröffentlichung des Protokolls „konnte eine Forschungslücke geschlossen werden“.

Das verschollene Gründungsprotokoll, oder: Das Mysterium zweier „Erstveröffentlichungen“

Es gehört nicht viel dazu, sich vorzustellen, wie die Spitzen des SED-Politbüros geschäumt haben ob dieses Sakrilegs der Erstveröffentlichung einer Ikone der Weltrevolution ohne Zutun der Zentrale in Ost-Berlin. Nicht allein die Publikation der Gründungspapiere durch einen Verlag beim Klassenfeind in Westdeutschland sorgte für Aufruhr, noch mehr Wut provozierte die Tatsache, dass Hermann Weber der Autor war. Ausgerechnet er, der sie ja alle persönlich kannte, namentlich Erich Honecker, mit dem er sich schon 1951 über die Auswüchse des Stalinismus gefetzt hatte; ausgerechnet er, der Renegat, der in DDR-Publikationen – wenn überhaupt – nur als „Hetzer“, der „sattsam bekanntes antikommunistisches Gift verspritzt“, zitiert wurde.

Hermann Weber, Sohn eines Mannheimer Arbeiters und Kommunisten, war mit den Strukturen von SED und KPD bestens vertraut. Unmittelbar nach dem Kriegsende 1945 trat er den Kommunisten bei, denen er knapp zehn Jahre als Funktionär diente. Von 1947 bis 1949 studierte er an der SED-Parteihochschule „Karl Marx“ bei Potsdam, anschließend war er Chefredakteur der westdeutschen FDJ-Zeitung. Wegen seiner Tätigkeit für die später verbotene kommunistische Jugendorganisation wurde Weber 1953 für über ein Jahr inhaftiert. Nicht lange nach seiner Freilassung brach er 1954 mit seiner Partei und wurde als angeblicher Agent aus der KPD ausgeschlossen. Ab 1955 war Weber Mitglied der SPD. Nach einem Studium in Mannheim und Marburg wurde er 1968 an der Universität Mannheim promoviert, 1970 folgte die Habilitation. Von 1975 bis zur Emeritierung 1993 war er Inhaber des Lehrstuhls für Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte in Mannheim.

Nach seinen Erfahrungen mit den in SED und KPD vorherrschenden stalinistischen Strukturen sei er zu Anfang der 1950er Jahre eigentlich schon mit seiner Partei „fertig“ gewesen, schrieb Weber 1963. Den letzten Ausschlag zum Bruch mit der KPD habe dann der Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR gegeben: „Die Arbeiter hatten gezeigt, dass sie auf der anderen Seite der Barrikade und nicht bei der SED standen. Mein Platz aber war nicht bei den SED-Bürokraten, sondern bei den Arbeitern.“

Drei Jahre nach der Erstveröffentlichung des Protokolls des KPD-Gründungsparteitags durch Hermann Weber wusste die DDR-Presse im Juli 1972 von einer „bemerkenswerten Neuerscheinung“ zu berichten. „Erstmals“, hieß es, sei jetzt durch eine Veröffentlichung des Ost-Berliner Instituts für Marxismus-Leninismus der Gründungsparteitag der KPD durch Einzelheiten dokumentarisch zu belegen. Bislang, so das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ wahrheitswidrig, habe das Protokoll „dieses denkwürdigen Parteitags noch nicht veröffentlicht werden können“. Im Vorwort des vom Ost-Berliner Parteiverlag Dietz herausgegebenen Bandes heißt es, das Original des Gründungsprotokolls befinde sich in der New Yorker Buttinger-Bibliothek; Kopien davon seien „vor kurzem“ in den Besitz des Instituts für Marxismus-Leninismus „gelangt“.

Diese Ost-Berliner Lesart mochte im Westen niemand glauben. Bei der Europäischen Verlagsanstalt in Frankfurt/Main, die Webers Buch verlegt hatte, sprach man offen von einem „eindeutigen Raubdruck“. Auch der Autor selbst hielt es lange für wahrscheinlich, dass sein Buch schlicht „abgekupfert“ wurde.

Eines fiel beim Vergleich der ostdeutschen mit der westdeutschen Veröffentlichung sofort auf: Während die Protokolltexte weitgehend identisch waren, fehlten in der DDR-Ausgabe sämtliche Anmerkungen Webers über Opfer der Stalinschen Säuberungen. Auch auf Kurzbiographien der Delegierten des KPD-Gründungsparteitags, wie sie Weber seiner Edition angefügt hatte, verzichteten die Autoren des Instituts für Marxismus-Leninismus: Die ständige Behauptung der SED-Oberen von der „ungebrochenen Kontinuität des Kommunismus“ wäre ad absurdum geführt worden angesichts der Tatsache, dass nur eine Minderheit der Parteigründer von 1918/19 über längere Zeit in der KPD aktiv geblieben ist. Und schon gar nicht hätte es die stramm bolschewistische SED erlaubt, dass die Namen von kommunistischen Gründungsvätern veröffentlicht würden, die später im Stalinismus ermordet wurden.

Stalin ließ mehr deutsche Kommunisten ermorden als Hitler

„Das heikelste Kapitel, dem sich die SED-Historiker nicht stellten, war die Tatsache, dass Mitbegründer der KPD in größerer Zahl Opfer der Stalinschen Säuberungen geworden waren.“ Das schrieb 1993 der Mannheimer Kommunismusforscher Hermann Weber: „Elf der Gründungsmitglieder wurden in den dreißiger Jahren in der UdSSR verhaftet, von ihnen kamen dort sieben ebenso ums Leben wie zwei der drei russischen Vertreter auf dem KPD-Gründungsparteitag“ – unter Letzteren der berühmte Karl Radek. Schlimmer noch: „Von jenen parteitreuen Funktionären, die vor Hitler in die Sowjetunion flüchteten, fiel wiederum die Mehrheit den Stalinschen Säuberungen zum Opfer.“ Diese „Weißen Flecken“ in der Geschichte des deutschen Kommunismus hätten „die SED-Historiker bis zur Wende 1989 verheimlicht“. Die „Weißen Flecken“ waren Zeit seines Wissenschaftlerlebens eines von Webers zentralen Themen und Titel eines seiner bekanntesten Bücher. In jahrzehntelanger Forschungsarbeit haben er und seine Mitarbeiter am Mannheimer Lehrstuhl den letztlich furchtbaren Satz belegt: Unter Stalin sind mehr deutsche Kommunisten ermordet worden als unter Hitler.

Wörtlich heißt es in der 1. Auflage der „Weißen Flecken“ von 1990: „Die deutschen Kommunisten hatten gleichermaßen unter dem Terror ihres Erzfeindes Hitler und seiner Gestapo, aber auch Stalins und des NKWD, also der eigenen Führung, zu leiden. So bestand die Tragödie dieser Stalin-Opfer vor allem darin, dass sie von Gleichgesinnten inhaftiert, gefoltert, ihrer Ehre beraubt und schließlich ermordet wurden, auf Befehl ihres Idols Stalin. Aus dieser Sicht war die Stalinsche Säuberung für die Kommunisten katastrophaler als der Hitler-Terror.“

In Deutschland wurden zwischen 1933 und 1945 fünf Mitglieder des KPD-Politbüros aus der Zeit der Weimarer Republik ermordet, unter ihnen 1944 Ernst Thälmann. In der Sowjetunion waren es sieben, darunter so bekannte Parteiführer wie Hugo Eberlein, Leo Flieg, Hermann Remmele und Heinz Neumann. Während Ernst Thälmann in der DDR-Staatspartei SED und der westdeutschen Splitterpartei DKP als Ikone und Märtyrer verehrt wurde, wurden die Stalin-Opfer von willfährigen DDR-Historiographen sämtlich aus der Parteigeschichte getilgt.

Wie ein Parteiführer zur Unperson wurde: Der Fall Kurt Müller

Die Unpersonen, also die je nach gerade geltender Parteilinie ausradierten, in Ungnade gefallenen, schlimmstenfalls ermordeten ehemaligen prominenten Parteiführer, hatten zuweilen doch noch eine Funktion: Sie wurden von der SED in der zweiten Säuberungswelle Anfang der 1950er Jahre reanimiert, wenn es galt, neue Parteifeinde zu diffamieren, zu quälen und in Zuchthäusern verschwinden zu lassen. Im Frühjahr 1950 wurde der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der westdeutschen KPD, Kurt „Kutschi“ Müller (1903 – 1990), als angeblicher Parteifeind nach Ostberlin entführt und in Hohenschönhausen eingekerkert. Tage- und nächtelang wurde Müller zum Teil durch Stasi-Chef Erich Mielke persönlich verhört, um ihn auf einen Schauprozess vorzubereiten. In diesen Verhören fragte Mielke immer wieder, in welcher Beziehung Müller zu den Mitte der 1930er Jahre in der Sowjetunion ermordeten Kommunisten Remmele und Neumann gestanden habe – zu jenen Nichtexistenten also, die zu DDR-Zeiten in keiner Geschichte des deutschen Kommunismus erwähnt wurden.

Auch Kurt Müller selbst kam später in offiziellen DDR-Darstellungen nicht mehr vor. Zwar fand der Schauprozess gegen ihn dann doch nicht statt, da die SED-Führung unter Walter Ulbricht befürchtete, der Angeklagte könne vor der Weltpresse erklären, er als frei gewählter Abgeordneter des ersten Deutschen Bundestages stehe widerrechtlich in Ostberlin vor Gericht. Stattdessen wurde er in die Sowjetunion deportiert, im GULAG weggesperrt und schließlich 1955 klammheimlich in die Bundesrepublik abgeschoben.

Kurt Müller war keinesfalls ein Niemand, sondern ein sehr prominenter kommunistischer Führer, einer, der schon in jungen Jahren dem Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale in Moskau angehört, später mehr als elf Jahre im Zuchthaus und im KZ Sachsenhausen die Nazi-Diktatur überlebt und nach 1945 die westdeutsche KPD maßgeblich mit aufgebaut hatte. In der Partei war er so bedeutend, dass er selbstverständlich als westdeutscher Delegierter 1946 in Ostberlin dem Gründungsparteitag der späteren DDR-Staatspartei SED beiwohnte.

Das offizielle Foto dieses Festaktes machte Geschichte – in mehrfacher Hinsicht. Im Vordergrund sind der KPD-Führer Wilhelm Pieck und der SPD-Mann Otto Grotewohl zu sehen, wie sie mit einem Händedruck – dem späteren Parteiemblem der SED – die Zwangsvereinigung besiegeln. Nur leider zeigt das Foto direkt zwischen den beiden Protagonisten im Hintergrund den Kopf des Delegierten Kurt Müller. Aber die Partei hatte ja tüchtige Retuscheure: Bei jeder späteren Verwendung des Fotos fehlte Müllers Kopf. Wie lautet doch der Titel eines der vielen Bücher Hermann Webers: „Ulbricht fälscht Geschichte“.

Der Mord an den Galionsfiguren Liebknecht und Luxemburg

Der Gründungsparteitag der KPD wählte am 1. Januar 1919 einen vielköpfigen Vorstand, dem – als weithin anerkannte eigentliche Parteivorsitzende – auch die charismatischen Führungspersönlichkeiten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht angehörten. Beinahe unmittelbar im Anschluss an den Kongress im Preußischen Abgeordnetenhaus begann in Berlin der von der KPD unterstützte sogenannte Spartakusaufstand. Der Putsch scheiterte. Am 15. Januar 1919 wurden Liebknecht und Luxemburg von rechtsextremistischen Freikorpsmännern erschossen. Rosa Luxemburgs Leiche warfen die Mörder in den Landwehrkanal, wo sie erst Monate später entdeckt wurde.

Zum Vorsitzenden der KPD wurde nun Rosa Luxemburgs früherer Lebensgefährte Leo Jogiches ernannt. Nach seiner Verhaftung erschoss ihn ein Gefängnisbeamter am 10. März 1919 in der Haftanstalt Moabit.

Zum Gedächtnis der Galionsfiguren der KPD, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, vor allem aber, um eine Brücke angeblicher Kontinuität von 1918/19 bis in die DDR-Zeit zu konstruieren, führte die SED (und nach der Wende ihre Nachfolgeorganisationen) jährliche Gedenkveranstaltungen durch. Man stelle es sich vor: der egomanische Feuerkopf Karl Liebknecht und die antibolschewistische Verfechterin einer sozialistischen Demokratie mit individualistischen Freiheitsideen Rosa Luxemburg als Leitikonen einer nie vom Stalinismus freien DDR-Staatspartei. Unfassbar. Irgendwie scheinen beide eher in den Kreis jener frühen KPD-Führer zu gehören, die Mitte der 1930er Jahre zu Opfern Josef Stalins wurden.

Nach dem Mauerfall Klarheit über das KPD-Gründungsprotokoll

Wie es sich mit der angeblichen Erstveröffentlichung des KPD-Gründungsprotokolls 1972 in der DDR tatsächlich verhalten hat, erfuhr Prof. Hermann Weber erst nach dem Zusammenbruch der DDR vom Herbst 1989 und der anschließenden Öffnung der Parteiarchive in Ost-Berlin. Nach der Lektüre der akribisch abgelegten Berichte aus den Jahren zwischen 1969 (dem Erscheinungsjahr des Weber-Buchs in der Bundesrepublik) und 1972 (als in der DDR die angebliche Erstausgabe des KPD-Gründungsprotokolls auf den Markt kam) war für Weber klar, dass die DDR-Veröffentlichung kein unmittelbares Plagiat seines Buchs war. „Die Art und Weise, wie das Zentrale Parteiarchiv der SED an Kopien des Protokolls vom Gründungsparteitag der KPD kam, ist heute nachzuweisen“, schrieb Weber im August 1993: „Das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED hatte zwar keinen Raubdruck, kein Plagiat meiner Edition vorgenommen, aber es hatte sich die Archivalien unrechtmäßig beschafft.“

„Unrechtmäßig beschafft“ – dahinter steckt eine lange schmuddelige, unehrliche Geschichte mit dem Einsatz von Agenten und Informanten, der Zuarbeit durch amerikanische Genossen, mit vorsätzlicher Täuschung der Mitarbeiter der Buttinger-Bibliothek in New York und in der Folge der illegalen Beschaffung der alten KPD-Papiere unter strikter Verschleierung der Auftraggeber in der DDR. Schließlich, so heißt es in einer geheimen Aktennotiz des Zentralen Parteiarchivs vom 1. September 1969, gab ein gewisser amerikanischer „Genosse Prof. Dr. Morgan seine Einwilligung zur Veröffentlichung des Protokolls“. Auch dies ein höchst illegales Unding, denn dem US-Historiker Morgan stand, so Weber, das Recht der Einwilligung zur Veröffentlichung „überhaupt nicht zu“.

All dies nahm Hermann Weber zum Anlass, sein KPD-Protokoll-Buch von 1969 mit etlichen Erweiterungen und Ergänzungen im Herbst 1993 zum zweiten Mal erscheinen zu lassen. Titel: „Die Gründung der KPD. Protokoll und Materialien des Gründungsparteitages der Kommunistischen Partei Deutschlands 1918/1919. Mit einer Einführung zur angeblichen Erstveröffentlichung durch die SED“.

Nachzutragen bleibt eine pikante Petitesse: Webers Neuauflage erschien nicht wie das erste Buch in der Europäischen Verlagsanstalt, sondern ausgerechnet im Dietz Verlag Berlin – dem ehemaligen SED-Parteiverlag, der gut zwanzig Jahre zuvor die DDR-„Erstveröffentlichung“ des Gründungsprotokolls besorgt hatte und jetzt mit Büchern wie dem von Hermann Weber den langen, mühsamen Weg in die Demokratie antrat.

Herzlichen Dank für diese Erinnerung an Hermann und Gerda Weber und die erneute „Ehrenrettung“ Rosa Luxemburgs vor falscher Vereinnahmung durch Leninisten und Stalinisten.