Nicolas Born wäre vor kurzem 80 Jahre alt geworden. Er ist den meisten – wenn überhaupt – als Lyriker bekannt. Aber Born hat auch einen beachtlichen Roman geschrieben, in dem er die Problematik des journalistischen Schreibens in Krisensituationen reflektiert.

Der Roman Die Fälschung erschien kurz vor dem Tod des Autors 1979, wurde in etliche Sprachen übersetzt und 1981 von Volker Schlöndorff (mit Hanna Schygulla und Bruno Ganz in den Hauptrollen) verfilmt. Anlässlich des 80. Geburtstages des Autors habe ich ihn wiedergelesen. Was mich damals wie heute fasziniert, ist die starke Reflexivität, mit der Born seine Hauptfigur ausgestattet hat, und die Radikalität ihres kritischen Denkens. Im Mittelpunkt steht ein Journalist namens Gregor Laschen, der als Kriegsberichterstatter im Libanon der 1970er Jahre unterwegs ist. Die Gräuel des Krieges zwischen Arabern, Moslems, Christen, Palästinensern und weiteren Parteien sind, so wie Born davon erzählt, von gleißender Aktualität im Hinblick auf die Kriege in Syrien, im Irak, im Nahen Osten überhaupt und in einigen Regionen Afrikas in heutiger Zeit. Auch die Tiraden auf Presse und Berichterstattung (Fake News, Lügenpresse) lassen den Roman in neuem Licht erscheinen.

Entscheidend für den Romanhergang ist eine tiefe Krise in der Wahrnehmung und Befindlichkeit von Laschen, der an seinem beruflichen Schreiben zweifelt, es gar für moralisch und politisch bedenklich erklärt, weil er es als Teil einer Maschinerie gefälschter Wirklichkeit begreift. Zur beruflichen Krise gesellt sich eine der privaten Lebensumstände: Laschens Ehe mit der Fotografin Greta, mit der er zwei Kinder hat und in Hamburg bzw. einem Dorf südlich davon lebt, weist seit längerem schon Zeichen der Entfremdung und Zerrüttung auf, man könnte im Sinne von Dieter Wellershoff auch hier von Fälschung reden, nämlich einem gefälschten oder falschen Leben, dem die Grundlagen und die Sinnstiftung abhanden gekommen sind. Auf der Suche nach Liebe fühlt sich Laschen zu Ariane hingezogen, die in der deutschen Botschaft von Beirut gearbeitet hatte, bevor diese in den Kriegswirren mehr oder weniger aufgelöst worden ist. Doch diese Frau hält – nicht zuletzt aufgrund der Adoption eines Kindes – eine deutliche, energisch aufrechterhaltene Distanz zu Laschen, so dass eine Annäherung oder gar ein neues Leben zu dritt im Libanon unrealistisch erscheint. Den einzigen Ausweg aus seiner umfassenden Krise sieht Laschen am Ende des Romans in der Rückkehr nach Hamburg, der Kündigung seiner Stelle im Verlag sowie einer endgültigen Klärung seiner privaten Lebensverhältnisse. Das Romanende ist offen gehalten.

Doch dies ist nur die Story, der Handlungsablauf in einem Roman, in dem es – abgesehen von den Abschnitten über die Kriegsberichterstattung – wenig Handlung gibt. Immer wieder zaudert die Hauptfigur mit sich und den Umständen, unter denen sie existiert. Und dieses Zaudern, Zweifeln und Hinterfragen, das allmähliche Erkennen dessen, was wirklich abläuft im journalistischen Geschäft der Berichterstattung über Gräuel, Leid und Elend der anderen – das ist der eigentliche literarische Kern des Werks. Er wird mit einer feinsinnigen Sprache beschrieben, die dazu angetan ist, zu sensibilisieren und aufzuklären über Sachverhalte, die allzu leicht überdeckt, übertüncht, verschleiert werden und damit den Romantitel treffen. Die längeren Zitate konzentrieren sich auf Stellen, in denen es um den Tatbestand der Fälschung geht und sollen zugleich Beispiele für Sprache und Stil des Romans liefern.

Bevor Laschens Zweifel überhandnehmen, erfährt man, wie er üblicherweise gearbeitet hat – von der Routine als Kriegsberichterstatter:

Er steigerte sich noch. Es war die Steigerung seines noch immer nicht ruinierten Glaubens an das Geschriebene. Etwas war wirklich erlebt worden, er konnte es schreiben. Sein Kopf glühte. Die Augen mußten jetzt weit vorstehen, dann schon wieder sehr tief liegen, dunkel, ohne Ende. Greta las konzentriert, was er geschrieben hatte, während er zu Hause an dem kleinen Ecktisch Bildunterschriften fälschte. In solch einer Fälschung kann ich auch gut weiterleben, nicht schlechter als andere.

Laschen verstrickt sich so sehr in sein Tun, dass er kaum noch weiß, wo seine journalistische Arbeit aufhört und sein persönliches Leben beginnt. Sogar seinen Erinnerungen gegenüber wir er misstrauisch:

Was war der Grund, daß er sogar das Wort Erinnerung nicht mochte, daß seine Erinnerungen immer nur unbequem waren, unangenehm, unerträglich und zumeist ausarteten in Schuldgefühle; sie erinnerten ihn an nichts Gutes, sondern an lauter Ungutes, Mißliebiges, an alles, was er vertuscht hatte, an all seine Vertuschungen, Verfälschungen, an unangenehme, unbequeme, mit der Zeit schmerzhaft gewordene Gedanken, deren Vertuschung ihm gar nicht oder nur schlecht gelungen war, wie ihm auch die Vertuschung seiner Verirrungen, Irrwege, nur schlecht gelungen war, seiner gescheiterten Gefühle, später die Vertuschung aller Gefühle überhaupt.

Während Laschen das Falsche hier noch stark an den Unzulänglichkeiten seiner selbst als Person und seiner Biografie festmacht, gerät mehr und mehr das Allgemeine in den Blick – hier zunächst das erstaunliche Vermögen der Menschen, im Ausnahmezustand Ansätze des normalen Lebens aufrechtzuerhalten und wie die journalistische Berichterstattung darüber ausfällt:

Es war das notorisch menschheitsgeschichtliche Weitermachen, der ‚Normalbetrieb‘ unter krassesten Bedingungen, wie er aus den Konzentrationslagern berichtet worden ist, wie er das Leben der Stadt London während der großen Pest (Defoe) bestimmt hat. Es ist in allen langfristigen Katastrophen vom ‚Normalbetrieb‘ des Lebens berichtet worden. Das Erstatten von Bericht ist jederzeit so selbstverständlich wie der Normalbetrieb.

Also sollte auch niemand, der sich heute für einen Menschen hielt, zurückkehren können in die Unwissenheit, in die Ununterrichtetheit; vielleicht war alles richtig, wenn auch nicht gut, es war alles richtig, wenn auch alles tödlich war. Die Weltberichte waren notwendig, wenn sie auch mit ihrem Echo die Schlächtereien beflügelten: die Schriften gingen fortlaufend in Erfüllung, wurden oft noch übererfüllt. Und alles sollte berichtet werden, erst dann war es endgültig Vernichtung, und darauf konnte alles erneut sich ereignen, besser, weil gewußter, geplanter, berichteter. Er hatte einen guten Artikel geschrieben, allerdings im Hochgefühl, als er von Ariane kam. Das gab es also. Seltsam, derart im Hochgefühl der Wahrheit gewesen zu sein. Und wieso – vielleicht neigte er nur dazu – sollte seine Krise eine Krise der Berichterstattung sein?

Eine rhetorische Frage, denn genau das will Born zeigen: am individuellen Fall das allgemeine Desaster demonstrieren.

In einem Brief an seine Frau Greta schreibt Laschen über das Falsche in ihrem Leben:

Ich möchte nicht, daß etwas Gemeinsames verlorengeht, von dem ich nicht mal mehr sicher weiß, ob es überhaupt noch da ist. Unser Zusammenleben ist doch falsch, eine Fälschung, so empfinde ich es. Karl und Else (die Kinder, P.F.) haben wir in die Fälschung eingebaut, irgendwie gewissenlos als Sicherung und Faustpfänder, aber das will ich so nicht sagen, wahrscheinlich konnten wir das damals noch nicht so sehen. So erscheint es nur jetzt, gemein. Wir können, wenn wir uns Mühe geben, alles regeln, werden auch schwere Mängel fühlen, gut so. Trennen wir uns, das schlage ich Dir in aller Liebe vor.

Ein Dokument voller Widersprüche und Ambivalenzen; so mag es in Laschen auch wirklich ausgesehen haben. Jenseits des Briefes heißt es über Greta:

Greta hatte ihn nur belogen (ihre Eskapaden!), um mit der Verachtung, die sie für ihn empfand, fertig zu werden; sie hatte sich damit planmäßig ein paar Schuldgefühle zugelegt. So etwas sollte sich nicht wiederholen. Mit welchem Recht verachtete sie ihn? Insgeheim hatte er immer den Verdacht gehabt, daß sie ihn für sein Schreiben verachtete.

Zurück in Hamburg lässt Born seine Hauptfigur zum großen Finale der Bewusstwerdung und der Selbstfindung sowie der daraus gezogenen Konsequenzen auftreten, wenn es im Schlusskapitel heißt:

Er wollte nur einen Zustand beenden, den des Fälschens ebenso wie den der moralischen und kritischen Empörung, diesen Zustand beenden, ohne völlig der Gleichgültigkeit zu verfallen, das war das Kunststück. Schreiben wollte er und hatte den Schreibberuf aufgegeben. Noch wußte er nicht genau, wie er den Zustand jener großen Beeinflussung, Geduld, Kraft, jenes Wissens, das zugleich ein Nichtwissen war, in dem er den Damur-Artikel geschrieben hatte, zurückgewinnen konnte. Er wußte auch nicht genau, wie verschwiegen er von nun an mit Greta leben konnte. … Seine Bewußtseinsverharschung, sein spukhaftes Leben wie sein spukhaftes Berufsleben, schienen in der Bedeutung plötzlich über ihn, Laschen, hinauszugreifen und allgemeingültig zu werden. So konnte er durchaus sagen: die spukhafte Öffentlichkeit, die Scheinbarkeit des öffentlichen Lebens. … Ein raffiniertes System von Assoziationen, von Erinnerungen an Das Leben war Das Leben selbst geworden. Bei seiner journalistischen Arbeit hatte ihn die Notwendigkeit gelähmt, sich im Verächtlichen wie im Scheinhaften bewähren zu sollen, darin jeweils den verkäuflichen Kern aufzuspüren. Jeder ferne Ort, jede andere Zeit wurde so in befriedigender Beiläufigkeit zu einem allgegenwärtigen ‚Hier und Jetzt‘. Hier war Greta, hier waren die Kinder, das Haus, hier ein von Projektilen durchsiebter Garten Eden, hier war das blaue Meer, in das man die Leichen zurückstößt, die Schafherden hier und da, die zerbeulten und zerschossenen Limousinen, hier waren Rosen, das kreuz und quer zerschnittene Eis auf dem Strom, niederpolternder Gewitterhimmel über den sanft hingeschmiegten, milchigen Elbwiesen. Hier waren seine Gefühle für Greta, andere, ganz anders verstörte für die Kinder, hier waren der Raum und die Blumen und Bäume darin, wirkliche offene und frohe Erweiterungen seiner selbst, andererseits Abwesenheit von allem, und wieder flüchtige Anwesenheit, ein Gefühl, das, verblasen und nichtig, doch in ihm eine Sehnsucht hervorrief, deren Wirklichkeit ihn wiederum nur entsetzen konnte, so war es, nach Hause zurückzukehren.

Das Hier und Jetzt, mit dem Born eine Anleihe bei Hegels Sinnlicher Gewissheit nimmt, schließt in Laschens Wahrnehmung die Orte Hamburg und Beirut noch zusammen; erst allmählich treten die Erinnerungen an das Kriegsgeschehen in den Hintergrund, und das sichere Gefühl, nach Hause zurückgekehrt zu sein, wird in Bildern von der Elblandschaft und ihrer Natur ausgemalt. Der gesellschaftskritische Impuls ist auch in dieser Bilanzierung enthalten, wenn Laschen dem Journalismus und speziell der Kriegsberichterstattung (als Form der Öffentlichkeit) zumindest ihre Scheinhaftigkeit vorwirft, wenn nicht gar ihre Existenzberechtigung abspricht, wenn sie sich der Fälschung bedient, um beim Publikum Empörung zu erzeugen. Damit will Laschen nichts mehr zu tun haben; er wird schreiben, aber jenseits des Schreibberufs.

Man muss sich dieser vernichtenden Kritik am Journalismus in diesem Metier nicht unbedingt anschließen. Doch auch wenn sich die heutige Berichterstattung aus Krisen- und Kriegsgebieten stärker den Geboten der Sorgfaltspflicht und der Authentizität unterworfen haben mag als damals, so bleibt die Versuchung der Falschmeldung, Unterschlagung, Vereinseitigung etc. gerade aufgrund gefährlicher Umgebungen zumindest als Problem bestehen. Darauf wollte Nicolas Born eindringlich aufmerksam machen. Und wie er das macht, ist von bleibendem Wert.

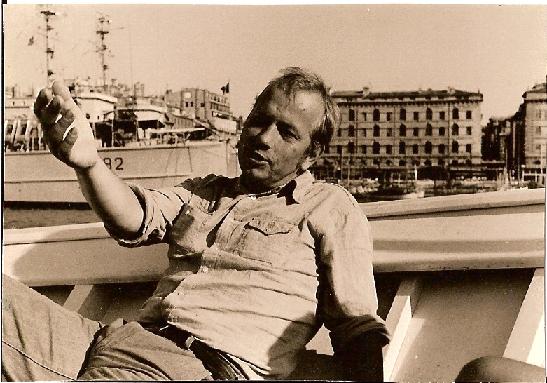

Bildquelle: Wikipedia, Erbengemeinschaftnborn, CC BY-SA 3.0

…prima, dass die Autorin mit diesem wirklich trefflichen Bericht Nicolas Born in Erinnerung ruft.

Vielen Dank