Ein bahnbrechendes und weitreichendes Urteil. Nicht mehr und nicht weniger als das Recht auf ein selbstbestimmtes und würdevolles Lebensende hat das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 26.2.2020 für verfassungsgemäß erklärt. Damit wurde eine gesetzliche Regelung gegen das human Sterben aus dem Jahr 2015 gekippt und dem Gesetzgeber und Politik zugleich eine doppelte Ohrfeige erteilt. Einmal wegen der überschießenden Zementierung des Sterbehilfeverbotes im Strafgesetzbuch vom 6.11.2015 wie auch wegen der Ignoranz der Politik, den breiten Konsenses in der Bevölkerung in dieser wichtige Frage einer humanen gesetzlichen Regelung zuzuführen. Die GroKo (Kabinett Merkel III) hatte sich Ende 2015 dazu „hinreißen“ lassen, Menschen, die nicht mehr leben wollen oder können, jede – legale – Chance auf Hilfe bei der Selbsttötung zu nehmen (Strafgesetzbuch § 217 „Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“).

Die seinerzeitige Aufhebung des Fraktionszwanges bei der Abstimmung führte zur Annahme des Verbots von Sterbehilfe mit einer breiten Parlamentsmehrheit von 360 zu 233 Stimmen. Dabei gab es damals schon in der Bevölkerung eine klare Befürwortung der Straffreiheit von Sterbehilfe. Über ¾ der Bevölkerung, so eine repräsentative Befragung waren 2016 gegen lebensverlängernde Maßnahmen um jeden Preis, aktive Sterbehilfe bejahten 63 %, 22 % waren in dieser Frage unentschlossen und lediglich 15 % (also noch nicht einmal jeder siebte Bürger!) waren explizit dagegen. Und dennoch schob man der stärker werdenden Forderung nach neuen Möglichkeiten des humanen Sterbens einen Riegel vor. Diese Zahlen sind aber seit fast 20 Jahren relativ unverändert, bzw. sind im Vorfeld des Urteils sogar noch einmal deutlich gestiegen auf über 80%. Eine sehr breite Mehrheit der Bundebürger befürwortet das Recht auf aktive und passive Sterbehilfe. Aber unter der starken Einflussnahme der Kirchen war das Thema „humanes Sterben“ in der Politik ein Tabu, egal wie hoch der Leidensdruck bei den Betroffenen ist, egal wie groß die Hilflosigkeit bei denen, die aus Gründen der Menschlichkeit schweres Leid am Ende eines Lebens lindern wollten, falls der Betroffene es wünscht. Das ließ die CDU/CSU kalt und eine Brandmauer des Widerstands bauen, unabhängig wie der „Volkswille“ war. Jede Diskussion zu diesem Thema wurde strikt unterdrückt. So etwas befördert Politikverdrossenheit und nagt an den Grundfesten des Demokratieverständnisses.

Allerdings, wer genug Geld hatte, konnte immerhin – wie auch schon bei dem Thema Schwangerschaftsabbruch – auf die Länder mit menschlicheren Regeln (Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg) ausweichen. Sozial Schwachen blieb die Hoffnung auf einen selbstbestimmten und würdevollen Tod bislang verwehrt.

Hier zeigte das Bundesverfassungsgericht nun Mut und Verantwortung und trägt damit auch zugleich ein gutes Stück zur sozialen Gerechtigkeit bei. Humanes Sterben sollte eben kein Privileg für Besserverdienende sein.

Allerdings, das Urteil war kaum verklungen, da regte sich schon in Person des Bundesgesundheitsminister die Regierung mit unverhohlenen Drohungen, humanes Sterben jetzt gesetzlich zu regeln: Beratungspflicht, Wartezeiten und kostenaufwändige Prozesse sollen nun schnell verabschiedet werden, um die vom Bundesverfassungsgericht geöffnete Tür schnell wieder ein gutes Stück zu schließen. Vermutlich wird man(Mann) auch auf eine Indikationslösung bestehen. Der Druck der Kirche ist wohl zu groß, um hier dem Willen des Volkes und des Bundesverfassungsgerichts zu respektieren.

Dabei ist das Bundesverfassungsgericht in der Bevölkerung die am meisten respektierte Institution. Steht doch auch jedem Bürger das Recht zu, das oberste Gericht direkt anzurufen. Kritik kommt meist von der Politik, die oft genug von den obersten Verfassungshütern zur „Ordnung gerufen“ wurde (https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverfassungsgericht#Bedeutende_Entscheidungen). Vom Verbot des sg. „Adenauer-Fernsehens“ 1961 über den Kruzifix-Beschluss (Verstoß des bayerischen Schulgesetzes gegen die Verfassung durch den Kruzifix-Zwang in Schulzimmern) von 1995 die Novellierung des Europawahlgesetzes (Abschaffung der 5-Prozent-Klausel) bis hin zur aktuellen Entscheidung zu Hartz IV-Sanktionen, die zumindest als teilweise verfassungswidrig erklär wurden.

Dass das Bundesverfassungsgericht die Macht besitzt, auch mit großer Parlamentsmehrheit verabschiedete Gesetz zu verbieten und bisweilen sehr weitgehende Vorgaben für Gesetzesnovellen zu erlassen, wurde als zu starke Einmischung in die Politik bewertet. Insbesondere von konservativer Seite. Diese Kritik ist nicht neu, aber sie verkennt, dass die Urteile des Bundesverfassungsgerichts – zumindest in neuerer Zeit – meist die Position der Bürger stärken und die zentralen Verfassungsprinzipien und Grundrechte vor einem über das Ziel hinausschießenden Gesetzgeber schützen. Die Stabilität unserer Verfassung und unserer Demokratie ist auch ein Verdienst dieser herausragenden Institution.

Das war von Anbeginn auch so gewollt. Im Grundgesetz von 1949 verankert und nach Verabschiedung eines entsprechenden Bundesgesetzes 1951 in Karlsruhe gegründet, war es das sichtbare Zeichen, dass der Rechtsstaat eine der tragenden Säulen des Demokratieverständnisses der Bundesrepublik sein sollte. Als „HüterIn“ der Verfassung wurde es als unabhängiges Verfassungsorgan verankert. Aber dem Gericht allerdings nicht das Recht zugesprochen, von selbst aktiv zu werden. Dazu bedarf es der Anrufung. Dies ist in einer ganzen Reihe von verfassungsrechtlichen Streitigkeiten möglich. Bis hin zu Streitigkeiten zwischen Bundesländern oder eben die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts durch einzelne Bürger in Form einer Verfassungsbeschwerde. Und das kostenfrei, selbst eine missbräuchliche Anrufung durch Bürger ist maximal mit bis zu 2.600 EURO belegt.

Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht auch dunkle Schatten. Zum einen durch etliche seiner frühen Urteile. Wie z.B. das Verbot der KPD 1956, ein Urteil, dass so manchen Kommunisten in dieselben Kerker brachte, in denen sie schon nach 1933 einsaßen. Oder 1957, als in der Entscheidung zum§ 175 StGB urteilte, dass die Strafbarkeit männlicher Homosexualität, nicht gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz verstoße.

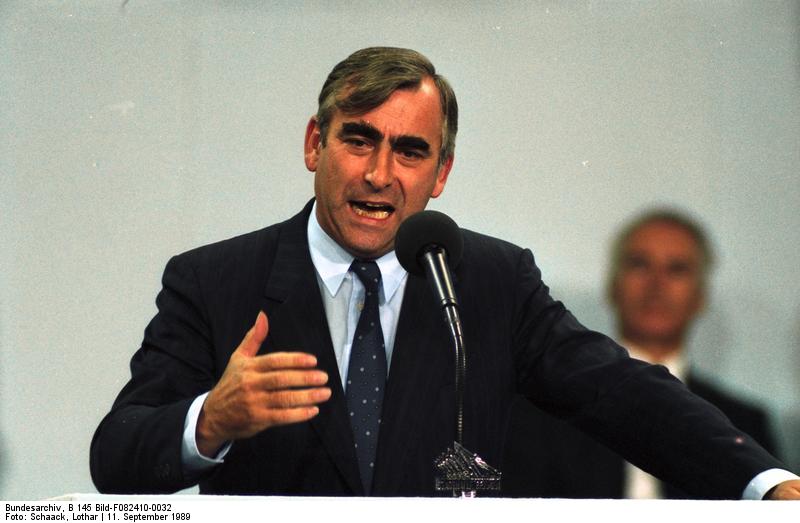

Aber vor allem lagen auch braune – bis heute völlig unzureichend aufgearbeitete – Schatten über dem Bundesverfassungsgericht. Wie im Justizsystem überhaupt, gab es eine ungeheuerliche Kontinuität vom Naziregime zur Bundesrepublik. Staatsanwaltschaft und Richter rutschten „reibungslos“ in die neue Demokratie. „Was damals Rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein!“ formulierte es der frühere Nazi-Richter und spätere Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Hans Filbinger, noch 1975. Das galt in Teilen auch für die neuen Verfassungsrichter nach 1951.

Zum Beispiel Willi Geiger: schon 1933 Mitglied der SA und 1937 Mitglied der NSDAP. In seiner Dissertation von 1940 rechtfertigte er die Berufsverbote für jüdische und linke Journalisten. Die Vorschrift habe „mit einem Schlag den übermächtigen, volksschädigenden und kulturverletzenden Einfluss der jüdischen Rasse auf dem Gebiet der Presse beseitigt“. Im Entnazifizierungsverfahren als „entlastet“ eingestuft, war er bereits 1949 Leiter des Verfassungsreferates im Bundesministerium der Justiz und persönlicher Referent des ersten Justizministers Thomas Dehler. Eine Bilderbuchkarriere trotz Nazivergangenheit. Zum 80. Geburtstag widmete man ihm eine Festschrift mit dem Titel „Verantwortlichkeit und Freiheit. Die Verfassung als wertbestimmte Ordnung. Festschrift für Willi Geiger zum 80. Geburtstag“.

Oder Hermann Höper-Aschoff, der erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der zwar zu Beginn der nationalsozialistischen Terrorherrschaft eine etwas widersprüchliche Haltung aufwies., dann aber nach Kriegsbeginn als Chefjurist der „Haupttreuhandstelle Ost“ fungierte. Eine Behörde, die für die schreckliche NS-Vertreibung und Vernichtungspolitik in den sog. „Ost-Gebieten“ organisierte und für die Beschlagnahme, Verwaltung und Verteilung von eingezogenem Vermögen polnischer Staatsbürger und osteuropäischer Juden verantwortlich war. Seine spätere Karriere als oberster Verfassungshüter hat das nicht verhindert. Wir haben im letzten Jahr stolz 70 Jahre Grundgesetz und Demokratie in Deutschland gefeiert, aber viele dunkle Kapitel sind immer noch nicht beleuchtet. Auch das macht Vorgänge wie in Thüringen oder den laschen Umgang des Verfassungsschutzes mit Rechtsextremismus erklärlich.

Zum Schluss eine kleine Fußnote: Den 16 Richtern und 64 juristischen Mitarbeitern waren von 1951 bis heute ca. 250.000 Verfahren aufgegeben. Und jedes Jahr kommen ca. 6.000 Verfahren dazu. Dabei beträgt der Etat des Bundesverfassungsgerichts heute weniger als 40 Millionen EURO im Jahr, einschließlich aller Personalkosten. Für den polizeilichen Schutz von Bundesligaspielen in der ersten und zweiten Fußballliga gibt der Staat jährlich über 120 Millionen EURO aus. Darüber sollten wir noch einmal nachdenken!

Bildquelle: flickr, Foto by Nicola Quarz, CC BY-SA 2.0