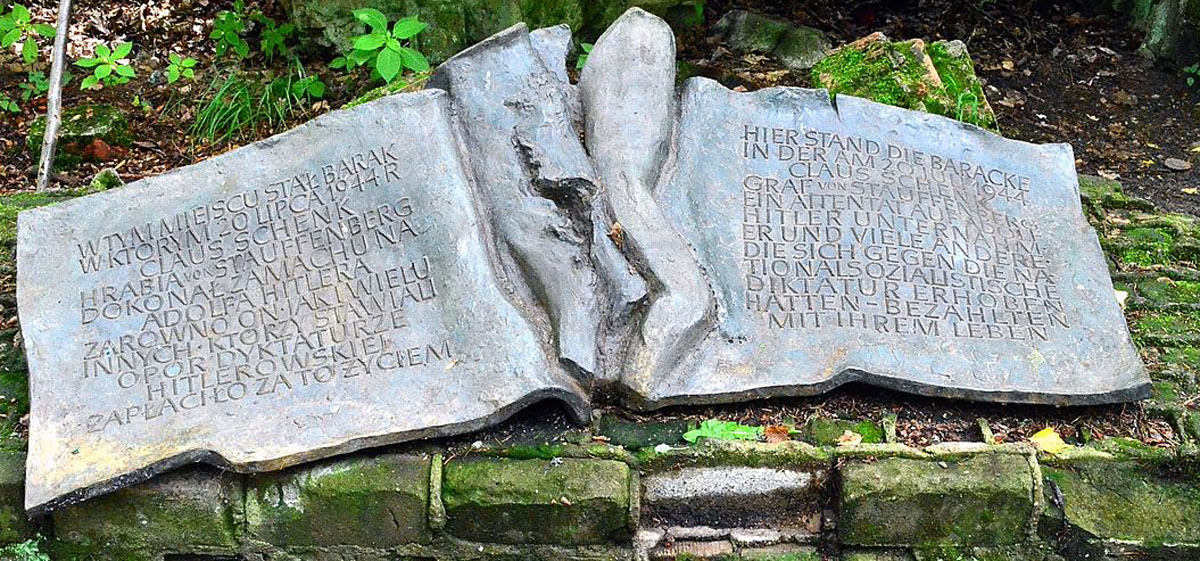

„Das Attentat muss erfolgen,“ so Generalmajor Henning von Tresckow in einem Brief an Stauffenberg. „Sollte es nicht gelingen, so muss trotzdem in Berlin gehandelt werden. Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf wagt.“ Es waren nur einige Offiziere, die ihre moralische Verantwortung über den Treueeid zu Hitler stellten. Vergeblich. Hitler wurde durch die Zeit-Bombe, die Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg im ostpreußischen Führerhauptquartier bei einer Lagebesprechung zündete, nur leicht verletzt. Die Aktion „Walküre“ in der Berliner Bendlerstraße, die den Sturz des Tyrannen und das Ende seiner Diktatur zum Ziel hatte, scheiterte schon im Ansatz, weil Hitler überlebt hatte. Stauffenberg und all die anderen wurden hingerichtet.

Der 20. Juli, ein Gedenktag der Deutschen. Vor 75 Jahren wollten die Stauffenbergs ein Ende machen mit Hitler und seiner braunen Mörderbande. Die Stauffenbergs, damit sind all die anderen auch gemeint, die den Mut aufbrachten, sich zu erheben gegen die Nazis, um die nahende Katastrophe für Deutschland abzuwenden. Tresckow, Stauffenberg, Schulenburg, Haeften, der zurückgetretene Generalstaatschef Ludwig Beck, Carl Goerdeler, der ehemalige Leipziger Oberbürgermeister, der Kreisauer Kreis um Helmuth James Graf von Moltke, Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Theologe und Mitglied der Bekennenden Kirche, der Jesuitenpater Alfred Delp. Wer vom Widertand gegen die Nazis redet, darf natürlich die Geschwister Scholl nicht vergessen und die Weiße Rose, die im Frühjahr 1943 von der Gestapo enttarnt und hingerichtet wurden. Auch und gerade Georg Elser gehört dazu, ein Einzeltäter, Kunstschreiner, der am 8, November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller vergeblich versucht hatte, Hitlers Leben und Diktatur mit einer Bombe ein Ende zu bereiten, Elser wurde verhaftet und am 9. April 1945 in Dachau ermordet.

Der 20. Juli, ein Gedenktag der Deutschen. Vor 75 Jahren wollten die Stauffenbergs ein Ende machen mit Hitler und seiner braunen Mörderbande. Die Stauffenbergs, damit sind all die anderen auch gemeint, die den Mut aufbrachten, sich zu erheben gegen die Nazis, um die nahende Katastrophe für Deutschland abzuwenden. Tresckow, Stauffenberg, Schulenburg, Haeften, der zurückgetretene Generalstaatschef Ludwig Beck, Carl Goerdeler, der ehemalige Leipziger Oberbürgermeister, der Kreisauer Kreis um Helmuth James Graf von Moltke, Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Theologe und Mitglied der Bekennenden Kirche, der Jesuitenpater Alfred Delp. Wer vom Widertand gegen die Nazis redet, darf natürlich die Geschwister Scholl nicht vergessen und die Weiße Rose, die im Frühjahr 1943 von der Gestapo enttarnt und hingerichtet wurden. Auch und gerade Georg Elser gehört dazu, ein Einzeltäter, Kunstschreiner, der am 8, November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller vergeblich versucht hatte, Hitlers Leben und Diktatur mit einer Bombe ein Ende zu bereiten, Elser wurde verhaftet und am 9. April 1945 in Dachau ermordet.

In den Erinnerungen von Richard von Weizsäcker („Vier Zeiten“) findet sich eine Schilderung über das, was sich im Feld abspielte, also dort, wo die Soldaten der Wehrmacht auch um ihr eigenes Leben kämpften. Zaghafter Widerstand soll sich in den Köpfen der Soldaten gezeigt haben, so fasse ich Weizsäcker heute zusammen. Er war selber an der Front, kämpfte bis vor Moskau. Und der spätere Bundespräsident beschreibt, wie sein „gleichaltiger Freund Axel von dem Bussche“ zum Widerständler wurde. Bussche, mehrfach verwundet, habe als Augenzeuge im Herbst 1942 gesehen, wie „tiefe Gräben gezogen, wehrlose Menschen in Massen erschossen und in die Gräben geworfen wurden. Es waren Juden, Opfer der berüchtigten Einsatzgruppen“. Bussche habe nach Rückkehr zum Regiment von diesem Grauen berichtet. Sein Entschluss sei herangereift, „das eigene Leben zu opfern, sobald es zu einem Attentat auf Hitler kommen würde.“ Darüber habe man mit Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg, Fritzi genannt, gesprochen, der nach anfänglicher Begeisterung für die Nazis Schritt für Schritt in den Widerstand gegangen sei, weil er mit Entsetzen die von den Nazis begangenen Rechtsbrüche und Verbrechen erlebt habe. Weizsäcker skizziert den Weg Bussches in den Widerstand um Staufenberg und Schulenburg. Bussche habe bei der Vorführung neuer Uniformen sich auf Hitler stürzen wollen, um sich mit ihm in die Luft zu sprengen. Ein alliierter Fliegerangriff habe aber die Uniformen zerstört, Bussche sei an die Front zurückgekehrt, wo er schwer verwundet worden und damit für weitere Attentatspläne ausgefallen sei.

Volksgerichtshof und Freisler

Wer von Widerstand redet, darf auch den Volksgerichtshof und dessen berüchtigten Chef, Roland Freisler, nicht vergessen, der die Verschwörer des 20. Juli anschrie und sie zum Tode verurteilte. Schulenburg zum Beispiel ließ es über sich ergehen, behielt die Ruhe und beantwortete die Forderung Freislers nach Reue mit der Bemerkung, er hoffe, ein anderer werde mehr Glück haben. Schulenburg wurde am 10. August 1944 in Plötzensee nahe Berlin hingerichtet. Bussche hatte Glück, er kam davon, weil Papiere beseitigt worden seien und Kameraden eisig geschwiegen hätten, schreibt Richard von Weizsäcker, der nach dem Krieg seinen Vater gegen Angriffe verteidigen musste. Ernst Heinrich Weizsäcker war Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Botschafter am Heiligen Stuhl und Brigadeführer der Allgemeinen SS. Wegen Mitwirkung an den Deportationen französischer Juden nach Auschwitz wurde er in Nürnberg als Kriegsverbrecher verurteilt.

Der Volksgerichtshof verhängte rund 5200 Todesurteile, auch gegen Deutsche, die ausländische Sender gehört hatten oder sich kritisch über den Krieg oder die Nazis geäußert hatten. Allein im Zusammenhang mit dem 20. Juli wurden 200 Männer hingerichtet, darunter ferner Friedrich Olbricht, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, General Fromm, Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld, der als Motiv seines Widerstands „die vielen Morde in Polen“ nannte, Peter Graf York, die Gebrüder Bernd und Werner von Haeften, der die weltgeschichtliche Rolle des Führers darin sah, “ dass er ein großer Vollstrecker des Bösen ist.“ Ferner fanden den Tod: Erwin von Witzleben, General Erich Hoepner, Julius Leber und viele andere. Die Besten Deutschlands. Für sie alle fasste Henning von Tresckow zusammen: „Der sittliche Wert eines Menschen beginnt erst dort, wo er bereit ist, für seine Überzeugungen sein Leben hinzugeben.“

Auch der Oberst im Generalstab, Rudolf-Christoph von Gersdorff, wollte sich mit Hitler in die Luft sprengen, auch er ein Sproß einer alten preußischen Adelsfamilie. Im Zeughaus in Berlin sollte es passieren, am 21. März 1943 anläßlich einer Präsentation von im Krieg erbeuteten Kriegsmaterial wollte Gersdorff zwei englische Haftminen zünden, doch wieder einmal hatte Hitler Glück, er eilte so schnell durch die Halle, dass der Verschwörer nicht zum Handeln kam.

NSDAP hatte Millionen Mitglieder

Von einem breiten Widerstand gegen die Nazis wird man nicht sprechen können. Man darf dabei nicht vergessen, dass Adolf Hitler lange Zeit beliebt war im Volk. Kritische Geister wie Mitglieder der SPD und der KPD aber auch des Zentrums wurden früh verfolgt, inhaftiert oder auch umgebracht. Die NSDAP war eine riesige Partei, der schon 1933 rund 1,3 Millionen angehörten, bis zum Ende des Dritten Reiches waren es 8,5 Millionen. Der sogenannte Blitz-Krieg gegen Polen und Frankreich begeisterte viele Deutsche, auch der Einmarsch in die Sowjetunion, der Kampf gegen den Bolschewismus hatte viele Anhänger und Unterstützer. Erst mit der Wende des Kriegs, durch die verlorene Schlacht um Stalingrad veränderte sich langsam die Stimmung im Reich.

Die Verbrechen der Nazis in Polen, auf dem Gebiet der Sowjetunion- allein in Weißrussland wurden 600 Dörfer dem Erdboden gleich gemacht und die Bewohner „abgeschlachtet“-, die millionenfache Judenvernichtung, davon erfuhren hohe Militärs im Verlauf des Kriegs. Beispiel: Oberst Henning von Tresckow, Generalstaatsoffizier in der Heeresgruppe Mitte und Schlüsselfigur des Widerstands, sei, so beschreibt es der renommierte Historiker Heinrich August Winkler in der „Geschichte des Westens“, über die Verbrechen, die die SS im Osten beging, „genauestens informiert“ gewesen. Befehle zur Vernichtung von Partisanen sowie von deren Angehörigen, auch Frauen und Kinder, seien über seinen Schreibtisch gegangen und von ihm abgezeichnet worden. Tresckow habe offenbar Härte im Partisanenkrieg als „unabweisbare militärische Notwendigkeit“ angesehen. Wörtlich Winkler: „Der Krieg gegen den Bolschewismus war, zunächst jedenfalls, auch sein Krieg.“ Den Entschluss zum Widerstand habe er erst im Herbst 1941 gefasst, „als er an den völkermörderischen Absichten der Nationalsozialisten gegenüber den Juden und damit an dem von Grund auf verbrecherischen Charakter des Dritten Reiches keinen Zweifel mehr hatte.“

Erst den Krieg gewinnen

Die Frage für die Männer des Widerstands war auch, wann sie losschlagen sollten. Erst müsse man den Krieg gewinnen, während des Kriegs gegen den Bolschewismus könne man mit der braunen Pest nicht aufräumen. Sie befürchteten eine Dolchstoßlegende der Nazis. Erst im Verlauf des Jahres 1942 habe Stauffenberg seine Meinung geändert, der Krieg sei für Deutschland nicht mehr zu gewinnen, aber die Niederlage im Osten vielleicht noch abzuwenden.

Was wäre wenn? Es ist müßig, darüber zu rätseln. Eines wäre aber sicher gewesen: Der Krieg hätte im Falle eines erfolgreichen Attentats früher beendet werden können, Millionen Menschen wären am Leben geblieben, es hätte die Todesmärsche von Buchenwald und Auschwitz nicht gegeben, manche Zerstörung einer deutschen Stadt wäre den Bewohnern erspart geblieben, darunter die von Dresden. Diese einst herrliche Stadt wurde zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 durch Fliegerangriffe der Alliierten fast völlig zerstört, mindestens 25000 Menschen kamen ums Leben. Oder nehmen wir Würzburg, das am 16. März 1945 zu 90 vh in Schutt und Asche gelegt wurde, mehr als 4000 Opfer waren zu beklagen.

Es war für die Mitglieder des Widerstands, gleich ob der Weißen Rose, des 20. Juli, oder ob man Georg Elser erwähnt, eine Frage der Ehre, so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Auch wenn die Einsicht, dass sie einem aggressiven, verbrecherischen System gedient hatten, bei vielen erst spät kam, und auch wenn sich einige schuldig fühlten, war der Aufstand gegen Hiter auch ein „Stück Wiedergutmachung“. Die Welt und die Generationen nach ihnen erfuhren, dass „Hitler nicht Deutschland war, sondern, dass es ein anderes, ein besseres Deutschland gab.“ Wären sie und all die anderen nicht aufgestanden gegen den Tyrannen, „die Deutschen hätten nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft wenig gehabt, woran sie sich beim Rückblick auf die Jahre 1933 bis 1945 aufrichten konnten“.(Winkler)

Quellen: Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege. Verlag Beck. München. 2011.

Deutsche Geschichte. Von der Antike bis Heute. Süddeutsche Zeitung. Edition. Random House. 2018.

Richard von Weizsäcker: Vier Zeiten. Siedler-Verlag. Berlin 1997.

Ian Kershaw: Höllensturz. Europa 1914 bis 1949. dva. 2016.

Bildquelle Titelbild: Wikipedia, Benutzer:Brunswyk, CC BY-Sa 3.0