Am kommenden Mittwoch wird in Hanau in Anwesenheit von Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel die zentrale Trauer- und Gedenkfeier für die zehn Opfer rechtsextremistischer und rassistischer Gewalt stattfinden. Beginnt ein Umdenken?

Am 31. Juli 1992 ermorden zwei rechtsextreme Skinheads im Kurpark Bad Breisig den damals 49-jährige Dieter Klaus Klein. Er war obdachlos. Er hatte sich in dieser Nacht über mehrere junge Kerle geärgert und diese zur Rede gestellt, weil die sich mit „Sieg Heil“-Rufen bemerkbar gemacht hatten. Die zwei misshandeln Klein danach, bringen ihn durch 22 Messerstiche zu Tode. Die beiden Täter wurden nach dem Jugendstrafrecht zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt, freilich vor Verbüßen der Strafzeit wegen guter Führung aus der Haft entlassen. Einer der beiden soll später als NPD- Ordner auf sich aufmerksam gemacht haben. Von Dieter Klaus Klein blieb ein Hinweis im Kurpark auf dem steht: „Kein Opfer ist vergessen.“ Es gibt einige hundert Frauen und Männer, die in den vergangenen Jahrzehnten von Rechtsextremen ermordet, zu Tode gebracht worden sind.

Eins der Merkmale in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus ist, dass über die Frage, ob mutmaßliche Täter mit Namen genannt werden dürfen, ob Fotografien derselben veröffentlicht werden dürfen, beziehungsweise nur eingeschränkt mit einem schwarzen Balken oder gepixelt, ausgiebig gestritten wird. Ich möchte das nicht bewerten, nur festhalten: In vielen Fällen bleiben die Namen der Beschuldigten und später Verurteilten präsent, die Namen der Opfer versickern im Vergessen. So wie der des Dieter Klaus Klein.

Daher ist das erste Gebot für die Zukunft: Wege aus dem Vergessen zu finden. Die Namen der jetzt in Hanau Ermordeten, findet man beispielsweise hier:

Nichts sollte Ämter, Medien und gesellschaftliche Gruppen daran hindern, Brücken der Erinnerung zu bauen, indem sie Namen der von Rechtsextremisten Getöteten nennen, deren Bilder zeigen und für die Öffentlichkeit sichtbar aufbewahren. Das ist nicht zu viel verlangt, es ist nicht unbillig oder gar übertrieben.

Warum finde ich auf der ARD- Internetpräsenz Stichworte zu Unterseiten wie „Ratgeber“ und „Wissen“ und „Börse“ aber das Wort „Erinnerung“ nicht? Das wäre ein geeigneter, leicht zugänglicher Ort, um Namen und Menschen in Erinnerung zu halten, die von Rechtsextremisten getötet wurden. Warum gibt es im ZDF nichts, was dem entsprechen würde? In anderen Sendern und anderen Medien? Wahrscheinlich zucken jetzt Fernsehjuristen mit ihren Augenbrauen. Na und?

Wer das anders sieht, sollte sich vor Augen halten, dass jeden Abend zur besten Sendezeit für weniger als 15 Prozent der Bundesbürger und – innen, die in Deutschland Aktien besitzen, breit und immer wieder in der ARD Informationen angeboten werden. Das kann doch nicht wichtiger sein als diejenigen in Erinnerung zu bewahren, die zu Tode kamen, weil sie Rechtsextremisten nicht passten?

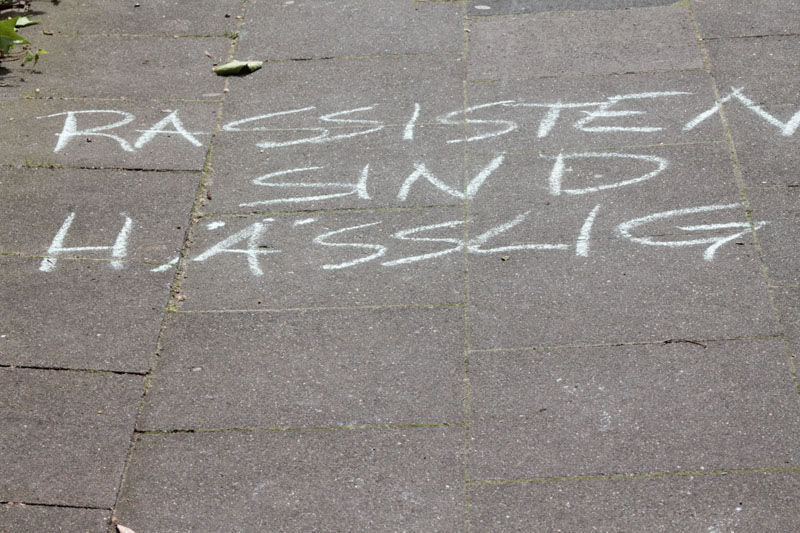

Der zweite Hinweis: Während meiner Jugend hatte der Rechtsextremismus etwas Hinterwäldlerisches. Gestriges, Mief und Muff. Das ist seit langem vorbei.

Rechtsextremismus nutzt heute alle Möglichkeiten, die sich bieten: neue Technik, elektronische Kommunikation, Internationalität, Kollektivität durch Musik und Zusammensein, er hat seine eigene intellektuelle „Garde“ und einen politischen Arm in Parlamenten. Weiß jemand zuverlässig, wie viele Konzerte jährlich in Deutschland stattfinden, Stichwort: Freiheit der Kunst, auf denen rechtsextremistische Gruppen für Rechtsextremisten aufspielen? Sind es 100 Veranstaltungen, 120 oder noch mehr?

Rechtsextremismus wechselt die Aggregatzustände: mal sogenanntes Bürgerengagement als Ersatz für ausfallende staatliche Präsenz; mal „Hüter“ der sogenannten „deutschen Art“, mal Geschichtsrevisionismus schmutziger Art, mal Randalierer und Todbringer.

Unmittelbare Auswirkungen sind Angst und nachlassendes Vertrauen in die Fähigkeiten von Staat und gesellschaftlichen Initiativen. Und weil der Rechtsextremismus die Aggregatzustände ändern kann, mal so, mal so auftritt, schließen sich ihm auch Frauen und Männer an, die im Dienst des Staates stehen. Diese erfüllen im rechtsextremistischen Feld eine wichtige Funktion: Sie demonstrieren, dass Rechtsextremismus eine zivile Seite haben soll, der man vertrauen kann. Alexander Gauland hat daher treffend die, die da zugange sind, als „gärigen Haufen“ bezeichnet. Der Duden bezeichnet „gärig“ als Übergangsphase in einem Zersetzungsprozess.

Das ist bereits oft beschrieben worden. Was es nicht geben darf im Zersetzungsprozess, das ist Zugang zu tödlichen Waffen. Es sind zu viele tödliche Waffen im privaten Besitz und im Gebrauch. Das Kritisieren bedeutet nicht, Sportschützen unter Generalverdacht zu stellen, wie prominente Persönlichkeiten aus Parteien glaubten, erklären zu müssen. Nein, wer eine Waffe wie eine Sig Sauer besitzt und damit umgeht, muss charakterlich geprüft (lieber zwei Mal als einmal) und als geeignet befunden werden. Die Mordaktionen in Hanau zeigen ja auch, wie einfach es sein kann, sich als Sportschütze eine tödliche Waffe beim Waffenhändler „auszuleihen“. Ist das Normalität? Warum laufen überhaupt Schützen mit ihren Waffen in Rucksack oder Aktentasche herum. Warum gibt es keine strikte Pflicht, solches Schießzeug stets im Tresor des Schützenvereins aufzubewahren und nicht daheim? Da gibt es offenkundig Lücken, wie das Desaster in Hanau belegt. Die müssen geschlossen werden.

Der dritte Hinweis: Es ist eine Tatsache, dass sich im Rechtsextremismus welche bewegen, wie nicht mehr erreicht werden, weder durch Gesellschaft noch durch den Rechtsstaat. Die sind raus und nicht mehr auf eine andere Seite zu holen. Offenkundig hat sich der mutmaßliche Mörder von Hanau in seiner städtischen Umgebung bewegt wie von einem ideologischen Faraday- Käfig umgeben. So wie der metallene faradaysche Käfig elektrische Impulse bis hin zum Blitz abwehren kann und so undurchdringlich wird, so erreichten weder Fakten noch Gefühle und Einsichten den im ideologischen Käfig befindlichen Menschen.

George Orwells Essay „Über Nationalismus“, bei dtv jüngst in dritter Auflage erschienen, macht nachdrücklich auf dieses Tatsache aufmerksam. Nach Orwell lassen nationalistische Filter unter Umständen nichts durch, was erschüttern könnte. Beim mutmaßlichen Mörder in Hanau kommen ein wirres Verschwörungsdenken und vielleicht ein krankhafter Einfluss hinzu.

Der Rechtsstaat kann und soll nicht in die Köpfe gucken. Wahrscheinlich ist das einzige, was getan werden kann, das was der bei den „Blues“ des FC Chelsea unter Vertrag stehende Fußballprofi Antonio Rüdiger empfahl. Er war mehrfach auf dem Spielfeld beleidigt und verbal rassistisch attackiert worden: „Taten müssen folgen. Alles andere hilft nichts. Leute, die daneben sitzen, müssen endlich aufstehen und solche Sachen melden. Man sagt ja: Mitgehangen, mitgefangen. So sehe ich das auch.“

So sehe ich das auch. Recht hat Antonio Rüdiger. Das ist im Einzelfall unangenehm. Es führt aber nichts daran vorbei, wenn wir alle einen Beitrag leisten wollen, Rechtsextremisten abzuwehren. Apropos Orwell: Der unterscheidet scharf zwischen Nationalisten hier und Patrioten dort. Patrioten behalten ihre Individualität, hören auf Gewissen und rennen keinen Verführern hinterher. Patrioten meiden „gärige Haufen“.