Alexej Nawalny wurde bei einem Aufenthalt in Sibirien vergiftet. Der russische Oppositionelle wurde, nachdem er auf einem Flug zusammengebrochen war, von der sibirischen Stadt Omsk in die Charité nach Berlin transportiert. Am 24. August 2020 bestätigten die Ärzte im Krankenhaus Mitte, dass er offenbar vergiftet worden war.

Nawalny war in Sibirien, um seine Unterstützer für die Wahl zu organisieren. Zugleich soll er, wie aus russischen Kreisen zu hören ist, korrupten Bauunternehmern auf der Spur gewesen sein, um deren Machenschaften aufzudecken. Ob und wieweit es staatliche Mörder oder die russische Mafia waren, die eng mit Geheimdienst und Militär verknüpft ist, um an Giftstoffe heranzukommen, gehört zu den zu klärenden Fragen. Private „Schutzdienste“ des Regimes sind jedenfalls auch denkbar.

Nawalny ist der prominenteste Oppositionelle, der außerhalb des russischen Systems steht. Als solcher wird er bei seinen Versuchen, als Präsidentschaftskandidat anzutreten, eine politische Partei aufzubauen oder Kundgebungen zu veranstalten, wo immer es geht, beobachtet und behindert. Trotzdem organisierte er für die Wahl zum Moskauer Stadtparlament eine taktische Stimmabgabe, die dazu führte, dass mehrere vom Regime gestützte Kandidaten unerwartet unterlagen.

Ohne Zweifel ist der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ein hinterhältiges und grausames Verbrechen, das restlos aufgeklärt werden muss. Nowitschok ist ein hochtoxischer Nervenkampfstoff, der nach offiziellen Angaben der russischen Regierung scharf kontrolliert und unter höchstem Verschluss gehalten wird. Moskau ist am Zug, Klarheit zu schaffen. Aber der Kreml tut so, als sei nichts geschehen, was die russische Regierung betrifft. Nawalnys Umfeld dagegen ist davon überzeugt, dass er einem Komplott des Staates zum Opfer gefallen ist.

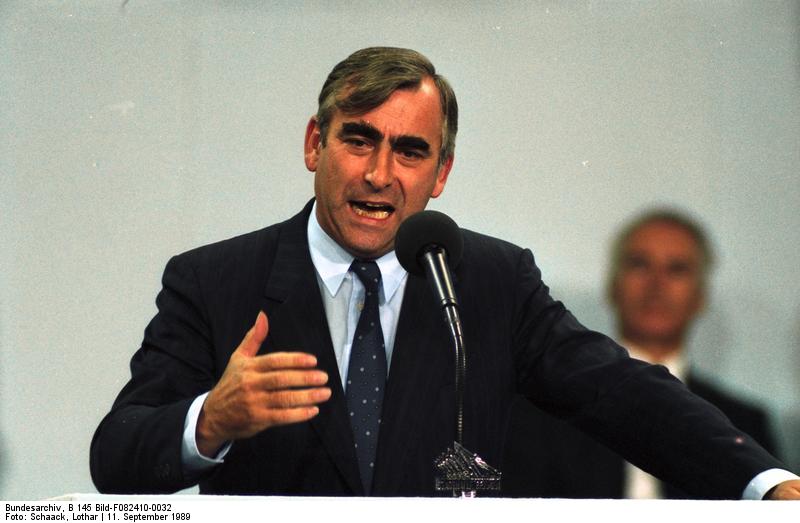

Röttgen wie ein Fossil der alten Zeit

Der Vorgang wird, ohne das er geklärt ist und dann auch bewertet werden kann, bereits als Ventil missbraucht, erneut einen Kalten Krieg aufzublasen. Die Scharfmacher machen Stimmung – nicht nur die Boulevardpresse, sondern selbst Vertreter aus der Politik, die den Fall Nawalny allzu durchsichtig für ihre Interessen nutzen wollen, an der Spitze der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Norbert Röttgen MdB. Der Fall zeigt eine ideologische Einäugigkeit der Wahlkämpfer um den Parteivorsitz in der CDU. Herr Röttgen ist in den Tagesthemen aufgetreten wie ein Fossil aus der Zeit des Kalten Krieges. Der Fall ist aber viel zu ernst, um ihn taktisch zu bewerten. Bewahre uns der Himmel davor, dass Röttgen Außenminister wird. Seine Schuldzuweisungen sind nicht belegte Stimmungsmache. Traurig, dass auch die Grünen in dieses Horn blasen. Wo soll das hinführen?

Das ist die Lage: Auf der einer Seite Ignoranz und Vertuschung, auf der anderen Seite schnelle Schuldzuweisung und Wahlkampf. Wo bleiben da Vernunft und Aufklärung? Und welche Folgen hat das – auch um beispielsweise die kritische Zuspitzung der Zustände in Weißrussland zu entschärfen, wo das ohne Moskau nur schwer vorstellbar ist.

Natürlich gibt es an Russland unter Wladimir Putin massive Kritik, vor allem wegen der Verletzung der Menschenrechte und der demokratischen Defizite des Systems. Die Kritik ist berechtigt, aber sie ist meist auch einäugig. So tauchen die Geister der Vergangenheit wieder auf, der Kalte Krieg kehrt zurück. Dabei steht der russische Staatspräsident angesichts der Wiederbelebung des Nationalismus und der neuen ideologischen Aus- und Abgrenzung auch in westlichen Ländern wahrlich nicht allein in der Reihe autoritärer Potentaten, auch nicht in Europa. In den USA erleben wir mit dem Trumpismus eine Neuauflage von „Der Staat bin ich!“, ja sogar ein „Die Welt bin ich!“. Viele dieser Machtmachos haben damit zu tun, dass sich die Welt in einem tiefgreifenden Umbruch befindet. Die alten Mächte wollen ihre Macht behalten und neu festigen und neue Supermächte steigen auf.

Diese Welt ist aber mehr denn je vor allem auf den Willen nach neuer Gemeinsamkeit angewiesen. Bei aller Kritik an Putin – vor allem am System Putin – dürfen die eigenen Fehler und Defizite nicht verdrängt werden. Doch heute geht es – siehe Röttgen – um Säbelrasseln und Wahlkampf. Dazu zählt auch, dass sich die Spirale der Auf- und Hochrüstung immer schneller dreht. Deutschland hat im letzten Jahr mit 10 Prozent den höchsten Zuwachs der ersten 10 Staaten in der Rangliste der Militärausgaben, auf die allein rd. 75 Prozent weltweit entfallen.

Die russische Politik ist ein Großmeister der Vertuschung. Sie tut fast nichts, um das Attentat aufzuklären. Zum einen, weil dieses Verhalten seit langer Zeit zur russischen Politik gehört, zum anderen, weil angesichts eines neuen aggressiven Nationalismus und der Neustrukturierung der Weltordnung das notwendige Grundvertrauen fehlt, das gerade heute, wo neue Akteure die internationalen Bühne betreten, dringend notwendig wäre.

Systemisches Unterdrücken trifft nicht nur auf Russland zu. Wurde nicht auch im Westen der investigative Journalist und Wiki-Leaks-Gründer, der Australier Julian Assange, „lebendig begraben“? Der „westliche Nawalny“ ist in den USA in 18 Punkten der Spionage und des Computermissbrauchs angeklagt, so dass ihm bis zu 175 Jahren Haft drohen, weil er die Kriegstagebücher der amerikanischen Militäreinsätze in Afghanistan (76.911 Dokumente) und Irak (391.832) veröffentlicht und schwere Regierungsvergehen, einschließlich Korruption und Kriegsverbrechen, enthüllt hat.

Die Charta von Paris

Richtig ist auch, dass vor allem im letzten Jahrzehnt die Konfrontation mit und gegen Russland wieder stärker geworden ist. Das hat im Sinne von Antonio Gramsci zwei Seiten, die Macht und die Gegenmacht, eine Einseitigkeit der Schuldzuweisung wäre von daher fehl am Platz. Die Frage heißt vielmehr: Was ist nach 1990 passiert, als sich alle europäischen Staaten zusammen mit Kanada und den USA in der Charta von Paris auf eine Politik des Friedens und der Abrüstung verständigt hatten? Heute liegen die Militärausgaben höher als 1989, der INF-Vertrag zur Verschrottung der atomaren Trägersysteme zwischen 500 bis 5.500 Kilometer, der 1987 von Gorbatschow und Reagan unterzeichnet wurde, ist seit dem 1. August 2019 aufgekündigt.

Und hatten sich am 25. September 2001 nicht alle Mitglieder des Deutschen Bundestages, auch die der CDU/CSU wie auch der Grünen, unter lang anhaltendem Beifall von ihren Plätzen erhoben, als Wladimir Putin vorschlug, „eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen“ aufzuschlagen und „damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des europäischen Hauses“ zu leisten? Was ist getan worden von Deutschland, der stärksten Kraft in der Europäischen Union, um dieses Fenster weit zu öffnen? Vertane Chancen.

Heutzutage zeigen sich die Folgen des schlimmen Fehlers, dass nach 1990 trotz großer Versprechen Entspannung, Kooperation und Friedenspolitik keine Rolle gespielt haben. Europa wurde mehr und mehr gedanklich auf die EU reduziert und die EU-Politik mit der NATO gleichgesetzt. Eine Friedens- und Entspannungspolitik sieht anders aus. Stattdessen erleben wir die Auswirkungen einer verfehlten und ignoranten Politik. Trotz der nicht zu bestreitenden Unterschiede und Kontroversen mit Russland, aber auch mit China oder Indien, die noch weit mehr Geld für das Militär ausgeben als Russland, fehlt der Wille, ernsthaft nach neuen Gemeinsamkeiten zu suchen.

Erodiert das System Putin?

Die Vergiftung von Alexej Nawalny, nachgewiesen vom Bundeswehrlabor in München, muss restlos aufgeklärt werden. Dazu muss Moskau beitragen. Klarheit zu schaffen, ist von hoher strategischer Bedeutung, auch für den Zustand des politischen Systems in Russland. Doch derzeit wird alles miteinander vermengt: die besorgniserregende Entwicklung in Weißrussland, Nord-Stream 2, das System Putin und die Forderung von US-Präsident Donald Trump, die Militärausgaben drastisch zu erhöhen. Das erschwert das Wichtigste: Eine klare Orientierung, wie es mit dem „Friedensprojekt Europa“ weitergehen soll. Und zwar in der Perspektive einer gesamteuropäischen Sicherheit. Besonnenheit und Vernunft sind notwendig. Das betrifft auch Nord Stream 2. Bisher wurde die Pipeline als ein wirtschaftliches Projekt bewertet, jetzt soll sie zur Keule werden – purer Wahlkampf ganz im Sinne von Donald Trump. Deutschland und die EU haben jedoch schon verloren, wenn sie ihre Souveränität aufgeben. Das Ende von Nord-Stream 2 kann keine Bündnisfrage sein, dahinter stehen sowohl handfeste strategische wir ökonomische Interessen. Auch der USA, die eigene Energieressourcen verkaufen wollen. Auch die Anrainerstaaten der Ostsee als Begründung heranzuziehen, denen es in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem um eine andere Pipeline-Führung oder um eine Beteiligung am Projekt ging, jetzt aber das Projekt ablehnen, kann nicht überzeugen. Europäische Politik erfordert auch Zusammenarbeit mit Russland.

Alarmierend ist aber vor allem, dass Nawalny an sich ein bedenkliches Symptom für die Erosion der Sicherheitsressourcen in Russland ist. Nawalny wird vom Regime wie eine Krebszelle gesehen, die das System Putin vergiften kann. Als Systemfremder kann Nawalny keine Gerechtigkeit und keinen Schutz vom Staat erwarten. Deshalb ist eine gründliche Untersuchung der Vergiftung durch staatliche Stellen nicht wahrscheinlich. Dabei spricht einiges dafür, dass es Clans und Gruppen am Rande des Systems waren, die sich Vorteile vom Kreml erhoffen, wenn sie gegen „systemfremde“ Oppositionelle wie Nawalny vorgehen.

Denn Nawalnys Aktivitäten liegen für den Kreml außerhalb einer regelkonformen Opposition. Damit schafft er den Raum für einen gesetzlosen Umgang mit ihm. Nawalny ist anders als die Vergiftungsopfer Alexander Litwinenko und Sergej Skripal kein Verräter. Er vergiftet das System Putin und wird deshalb zur Zielscheibe gemacht. Aber dass der Kremlchef selbst es war, der die Vergiftung angeordnet haben soll, darf bezweifelt werden. Putin ist von seiner Popularität in Russland überzeugt, ebenso von der Stabilität des von ihm geschaffenen Systems.

Das aber ist der eigentliche Punkt, der alarmierend ist: Ist der Fall Nawalny ein Hinweis darauf, dass Putin sein System nicht mehr unter Kontrolle hat? Der Mordversuch wertet nämlich den Oppositionellen auf, was Putin nicht wollen kann, der den „systemfremden“ Nawalny bisher als Abenteurer und Außenseiter angesehen hat. Er würde ihn mit einem Mordversuch politisch interessant machen. Und der Tod hätte nur eine vorübergehende Wirkung. Im Gegenteil: Politische Spannungen nehmen zu.

Clans und Netzwerke

Möglicherweise sind Nawalnys Ermittlungen wegen der Korruption hochrangiger Personen der Wirtschaft und Politik der entscheidende Grund. Menschen, die auf Rache sinnen und seinen Ermittlungen ein Ende setzen wollen. Oder es sind Leute, die vom System Putin profitieren, aber nicht unter der Kontrolle des Kreml sind. Es sind Clans und Netzwerke, die vor Verbrechen nicht zurückschrecken. So wurde 2015 auch der Oppositionspolitiker Boris Nemzow unweit der Kremlmauern von Kräften erschossen, die dem Inlandsgeheimdienst FSB nicht zutrauten, dass er „seine Arbeit“ erledige. Die Vermutung ist, dass es organisierte Gruppen gibt, die dem System Putin nahestehen, aber das Regime als zu schwach ansehen, gegen politische Gegner mit aller Konsequenz vorzugehen.

Sollten sich die privaten „Schutzdienste“ des Systems verselbständigen, wäre dies eine gefährliche Entwicklung – auch für Putin. Nawalny könnte von Akteuren vergiftet worden sein, die in einer Situation wachsender Unsicherheit nicht untätig bleiben wollen. Das wäre dann keine Stärkung, sondern eine Schwächung Putins, zumal er die Aktivitäten Nawalnys ständig kontrollieren lässt, der Mordversuch aber dennoch stattgefunden hat. Über diese graduelle Erosion des staatlichen Gewaltmonopols in Russland gibt es bereits verschiedene Veröffentlichungen, zuletzt von Tatiana Stanovaya vom Carnegie Moscow Center am 28. August 2020 in IPG. Danach „räubern“ gewalttätige Clans im Revier der staatlichen Sicherheitsdienste. Die Auftraggeber des Anschlags stehen dem Regime aber wahrscheinlich nicht nur nahe, sondern können auch auf Nowitschock zurückgreifen. Die regimefeindliche Opposition ist das einfachste Ziel, aber eben auch ein Zeichen für die Erosion des Systems. Umso wichtiger ist es, Russland eine Perspektive aufzuzeigen, die außerhalb der Machtpolitik liegt. Doch wer ist dazu politisch bereit?

Bildquelle: Pixabay, Bild von Jean-Louis SERVAI, Pixabay License