Vor mehr als zehn Jahren hat das Bundesverfassungsgericht dem Parlament zu verstehen gegeben, dass das geltende Wahlrecht grundgesetzwidrig sei und daher korrigiert werden müsse. Seither versucht der Bundestag, dem höchstrichterlichen Urteil zu genügen, aber bei den erwirkten „Reformen“ handelte es sich allenfalls um notdürftige Operationen, die gerade dafür sorgten, dass Karlsruhe bei der nächsten Bundestagswahl noch einmal beide Augen zudrückte. Das jedoch dürfte im Vorfeld des Urnengangs im Jahr 2021 nicht wieder passieren. Die Berliner Politik steht also unter wachsendem Druck.

Das deutsche Wahlrecht ist von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes 1949 als Hybrid konstruiert worden, als eine Mischform aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht, eine Kombination aus Parteienpräferenz und personalisiertem Votum. Diese Regelung war unzweifelhaft ein Erfolgsmodell, denn es garantierte über Jahrzehnte stabile Verhältnisse und klare Wahlaufträge. Doch setzte das besondere Wahlrecht der Bundesrepublik starke Volksparteien voraus, die es nun nicht mehr gibt, jedenfalls nicht in der früher gewohnten Ausprägung.

Diese Entwicklung führte – über immer mehr Überhang- und Ausgleichsmandate – nicht nur zu einer Aufstockung der Bundestagssitze über die im Gesetz definierte Richtzahl von 598 Mandaten hinaus (seit der Wahl 2017 sind es 709 Abgeordnete), sondern auch zu komplizierten Mehrheits- und Koalitionsbildungen. Das vormals wohlgeordnete Parteiensystem zerfasert, die Volksvertretung wird zum „XXL-Parlament“ oder „Bläh-Bundestag“, dessen Arbeitsfähigkeit darunter zu leiden beginnt, ganz zu schweigen von den Kosten für den überdimensionierten Politikbetrieb an der Spree.

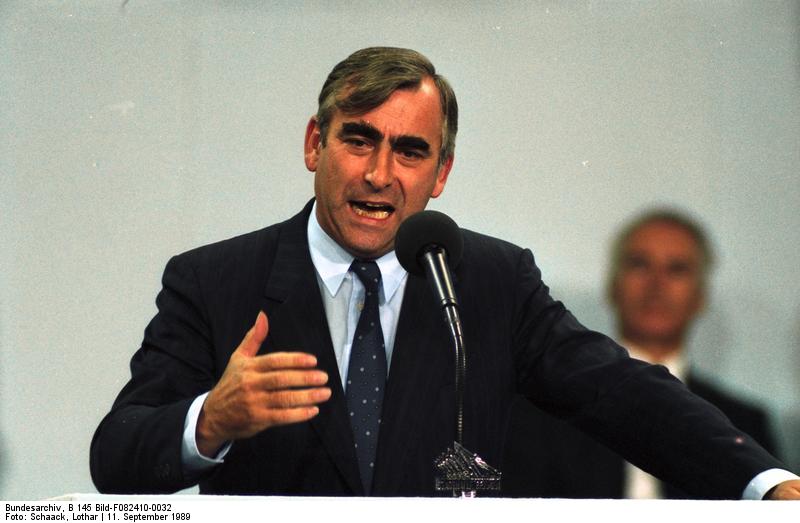

Sowohl Norbert Lammert als auch Wolfgang Schäuble (beide CDU) haben sich als Präsidenten des Bundestages redlich um einen Konsens zum Wahlrecht bemüht – ohne Erfolg. Ein Kompromiss scheitert bislang an der Unbeweglichkeit der Fraktionen. Die Union wehrt sich gegen eine Verringerung der bislang 299 Wahlkreise, von denen sie beim letzten Mal immerhin 231 direkt holte, obwohl nach Expertenmeinung an diesem Schritt kein Weg vorbei führt. Die anderen Parteien erweisen sich als ebenso unfähig, von ihren Positionen abzurücken, so dass der entnervte Schäuble jüngst zu Protokoll gab:“Es wäre ein Armutszeugnis und Verrat an den Steuerzahlern, wenn die Fraktionen sich nicht auf ein neues Wahlrecht verständigen.“

Alle Optionen liegen seit langer Zeit auf dem Tisch – von einer Deckelung der Mandate über die Reduzierung der Wahlkreise (auf 270, 200 oder noch weniger) bis zur Begrenzung von Ausgleichsmandaten. Inzwischen mehren sich freilich die Stimmen, die bezweifeln, dass Veränderungen im System reichen, und für einen mutigen Schnitt plädieren, also ein reines Mehrheits- oder Verhältniswahlrecht. Eine Einigung erscheint vor diesem Hintergrund weiter denn je entfernt, weil dann die Folgen für die Parteien – besser: für deren Besitzstände – noch gravierender sein könnten.

Eine unabhängige Mediation, etwa durch die beiden Ex-Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier und Dieter Grimm, machte nur Sinn, wenn sich alle Beteiligten von ihren Maximalforderungen oder zäh verteidigten Positionen verabschiedeten. Andererseits müssen die Parteien wissen, was sie mit ihrer Unfähigkeit zum Kompromiss riskieren – noch mehr Wählerfrust und Aufwind für die Populisten. Verständnis für die quälend lange Hängepartie haben unterdessen wohl nicht einmal mehr die treuesten Anhänger unseres traditionellen Wahlsystems.

Bildquelle: Wikipedia, Times, CC BY-SA 3.0