Willy Brandt wäre heute 106 Jahre alt. An seine Kanzlerschaft werden sich nur noch die Älteren erinnern, begann sie doch vor etwas mehr als 50 Jahren. Genau am 21. Oktober 1969. Aber dieser Sozialdemokrat hat Spuren hinterlassen, die bleiben. Nicht nur, aber vor allem auch in SPD-Kreisen ist die Sehnsucht nach einem neuen Willy Brandt groß, einer Persönlichkeit mit einer Ausstrahlung, wie sie wohl kaum einer der deutschen Nachkriegspolitiker hatte. Und ja, die Frage wird gestellt, sie ist natürlich hypothetisch: Würde denn einer wie er heute noch gewählt? Wolfgang Thierse, der Brandts Regierungszeit und weite Teile seiner Politik aus der DDR beobachtet hat, wo er lebte, betonte vor kurzem bei der Eröffnung der Wanderausstellung im Berliner Reichstag: „Er wird immer größer.“

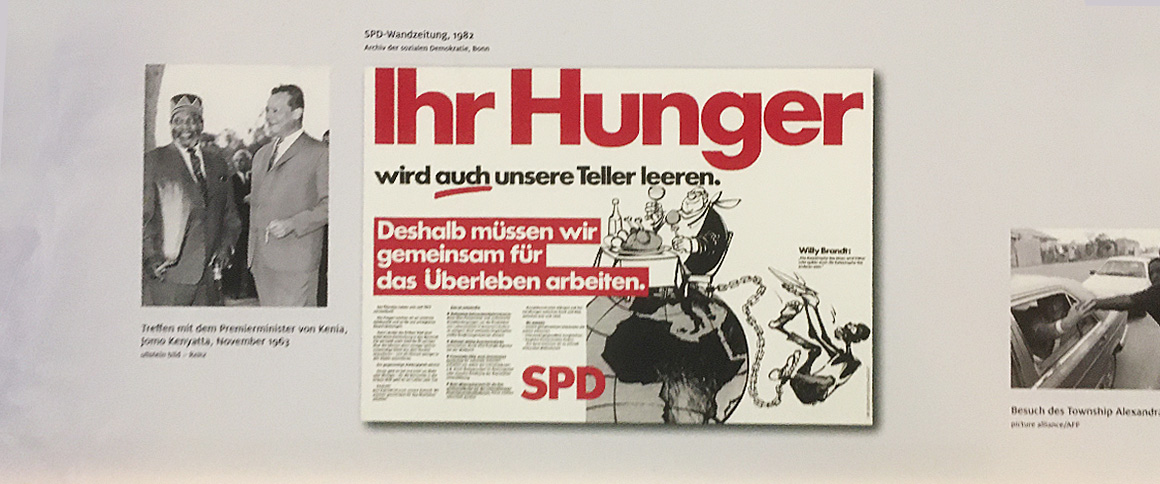

Die Wanderausstellung, organisiert von der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, wird durch den deutschsprachigen Raum touren, gerade macht sie Station im Foyer der Deutschen Welle in Bonn, später zieht sie weiter nach Kassel, Erfurt und Heidelberg, um nur diese Orte zu nennen. Es ist keine chronologische Ausstellung nach dem Motto von der Wiege bis zur Bahre, wenngleich alle Stationen von der Geburt bis zum Tod, vom Arbeiterjungen über den Journalisten, der in Nürnberg über die Nazi-Kriegsverbrecher-Prozesse berichet, den Regierenden Bürgermeister von Berlin, den Außenminister, der mit dem früheren Mitglied der NSDAP, Kurt-Georg Kiesinger(CDU), in die Große Koalition geht, auch um die Regierungsfähigkeit der SPD zu belegen, den Bundeskanzler, Friedensnobelpreisträger, langjährigen SPD-Vorsitzenden und weltweit hochgeachteten Staatsmann im Haus der Deutschen Welle gezeigt werden. Die Ausstellung ist thematisch gegliedert, der Besucher stößt gleich am Anfang auf den Umweltschützer Willy Brandt. Ja, das war er auch, weil er zuhören konnte und gerade auch für die Forderungen der jungen Leute ein offenes Ohr hatte. Die Ausstellung ist übersichtlich, klein, knapp gehalten und klar für jeden Besucher, sei er jung oder alt, Akademiker oder Arbeiter und Angestellter.

Konservative verleumdeten ihn

Zeit seines Lebens hatte dieser Mann Freunde und Feinde, Menschen jedweder Couleur lagen ihm zu Füßen, man verehrte ihn, andere hassten ihn und überzogen ihn mit üblen Verleumdungen. Ein Beispiel: Weil er vor den Nazis ins Exil floh nach Skandinavien, warfen ihm Nationalisten und Konservative vor, er sei ein Vaterlandsverräter. Allen Ernstes stellten sie ihm die Frage: Herr Brandt, wir wissen, wo wir waren, aber wo waren Sie? Man muss sich das mal vorstellen! Er selber hat dazu später gesagt: „Es gab keine nationale Pflicht, sich totschlagen zu lassen“. Oder ein anderes Beispiel: Als Kanzlerkandidat der SPD hielt ihm die Adenauer-CDU seine Herkunft vor, weil er ein uneheliches Kind war. Auf einem Flugblatt der Christdemokraten wurde das zum Thema gemacht: Willy Brandt alias Herbert Frahm. Frahm war der Name des Vaters, den Namen Willy Brandt nahm er in der Nazi-Zeit an.

Man kann das wechselvolle Leben von Willy Brandt durchaus als spannend bezeichnen, er selbst hätte wohl auf das eine oder andere spannende Ereignis liebend gern verzichtet. Sein Leben spiegelt die wechselvolle Geschichte in Deutschland wieder, den Aufstieg der Nazis, das Verbot der SPD und die Verfolgung von ihren Mitgliedern, die oft in den Konzentrationslagern landeten, wie Kurt Schumacher, oder ermordet wurden wie Julius Leber, der am 5. Januar 1945 in Plötzensee hingerichtet wurde, wenige Monate vor dem Ende der Nazi-Barbarei. Der Freiheitskampf der Spanier gegen Franco, an dem er teilnahm und die Brutalität des Kriegs erfährt. Er selbst äußert sich dazu: „Ich fand bestätigt, dass der Krieg die Bestie im Menschen herauslockt.“ Nach dem 2. Weltkrieg, den er im Untergrund in Norwegen und Schweden erlebt und überlebt, kehrt er Monate nach der Befreiung durch die Alliierten ins völlig zerbombte Lübeck zurück, er kennt seine Heimatstadt kaum wieder. Alles liegt in „Schutt und Asche“, wie er notiert. Als Korrespondent der skandinavischen Arbeiterpresse fährt er nach Nürnberg und berichtet über die dortigen Prozesse gegen die Nazis. Dass er in norwegischer Uniform nach Deutschland zurückkehrt, wirft ihm der politische Gegner vor. Man mag es kaum glauben.

Willy Brandt, so heißt es im Titel der Ausstellung auch, Friedenskanzler, Brückenbauer. Ja, das war er. Dazu braucht man nur ein paar seiner berühmt gewordenen Worte zu zitieren: Wandel durch Annäherung, die Politik der ausgestreckten Hand, der Aussöhnung mit dem Osten, der Sowjetunion, mit Polen. „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“, hat er gesagt. Und an die eigenen Landsleute seinen Wunsch gerichtet, man werde mehr Demokratie wagen. Er war der Kanzler der Reformen, der Mann, der den Aufbruch symbolisierte. Das spürte man mit seiner Wahl 1969. Dass seine Kanzlerschaft dann gekrönt wurde durch den Friedensnobelpreis, haben ihm die Konservativen geneidet, wo sie doch hätten Freude zeigen können, dass mit Willy Brandt der andere Deutsche, der friedliche Nachbar, geehrt wurde und damit auch ein neues Deutschland. Der Kniefall von Warschau, ausgerechnet durch einen wie Willy Brandt, den Nazi-Gegner. Er, der selber gelitten hat, der fliehen musste vor Hitler, Himmler und Goebbels, bittet die Polen und wenn man so will die Welt um Vergebung für die Verbrechen der Deutschen.

Er sah früh den Nord-Süd-Konflikt

Willy Brandt war der Europäer, der Weltbürger, der früh die Notwendigkeit des Schutzes der Umwelt sah, den Nord-Süd-Konflik erkannte. Die eine Welt, auf der wir leben. Ob er ein Grüner geworden wäre, hörte ich in einem Rundfunkbericht. Wer will das wissen. Es wäre genauso vorstellbar, dass er die jungen umweltbewegten Leute zur SPD geholt hätte, wie ihm das gelungen war in den 60er Jahren, als Tausende von Studenten auf die Straße gingen, gegen den Vietnam-Krieg der Amerikaner protestierten und endlich, endlich ihre Väter und Großväter mit der Nazi-Zeit und den Jahrhundert-Verbrechen konfrontierten. Brückenbauer Willy Brandt, der Visionär, der anders als Helmut Schmidt die aufmüpfige Jugend verstand und auf sie zuging. Brandt war kein Pazifist, aber als Hunderttausende im Bonner Hofgarten demonstrierten gegen atomare Mittelstreckenraketen wie Pershing und Cruise Missile, stellte er sich als Redner zur Verfügung und mancher Stein wurde nicht geworfen.

Trat er zurück wegen der Guillaume-Affäre? Wegen eines Spiones aus der DDR, den ihm die Honeckers, Wolfs und Mielkes ins Kanzleramt gesetzt hatten? Kann sein. Oder hatte er sich mit den Reformen übernommen? Hatte ihn einer aus den eigenen Reihen, der mächtige ÖTV-Chef Heinz Kluncker, gewichtig und schwergewichtig, mit seinen Lohnforderungen in Höhe von 11 Prozent gestürzt? Mit dem Müll-Streik der ÖTV, wodurch tagelang der Dreck am Straßenrand liegenblieg, keine Busse mehr fuhren? Brandt hatte sich auf eine Erhöhung von unter zehn Prozent festgelegt, der „dicke“ Kluncker, wie ihn alle nannten, hatte dem Parteifreund aber die Zähne gezeigt. Brandts Regierung geriet ins Wanken, nicht wenige sahen Kluncker sehr zu dessen eigenem Verdruss als eigentlichen Mann, der den SPD-Kanzler gestürzt habe. Guillaume sei nur der Tropfen gewesen, der das Fass schließlich habe überlaufen lassen.

Willy Brandt war authentisch, glaubwürdig, man nahm ihm ab, was er sagte, auch wenn der eine oder andere ihm gern nachsagte, er schwebe schon mal über allem. „Willy Wolke“, war so ein Spitzname, der aber übersah, dass er ein Realpolitiker war. Warum die heutige SPD, auch und gerade heute, von ihm lernen kann? Willy Brandt war wie viele in Deutschland heute ein Mensch mit Migrationshintergrund, er hatte eine alleinstehende Mutter, er war ein Geflüchteter und suchte Aufnahme in einem anderen Land, wie die Stiftung Bundeskanzler-Willy-Brandt erläutert. Er hat Mut gezeigt, sich gegen Hitler zu stellen und sich das von den Nazis begangene Unrecht zu wehren und Widerstand zu leisten. Hätte man ihn erwischt, er wäre gewiss hingerichtet worden. Brandt war ein Arbeiterjunge. Auch deshalb hat er als SPD-Chef und Kanzler die Bildungspolitik ins Zentrum seiner Anstrenungen gestellt, um Kindern aus Arbeiterfamilien, überhaupt aus kleinen Verhältnissen den Aufstieg, das Abitur und Studium zu ermöglichen. Soziale Gerechtigkeit war sein Thema wie Solidarität und Freiheit, die Grundwerte der SPD gelten immer noch. Willy Brandt setzte sich dafür ein, dass die Lebensverhältnisse gerade auch in den ärmsten Ländern der Welt verbessert werden müssten.

Die neue SPD-Spitze, alle Sozialdemokraten finden bei Willy Brandt genügend Anknüpfungspunkte für ihre Arbeit. Sein Satz „Der Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts,“ ist später von den Grünen in ihrem Sinn geändert worden. „Umwelt ist nicht alles, aber ohne Umwelt ist alles nichts.“ Wo ist die Botschaft der neuen SPD, die an Willy Brandt anknüpft?

Die Wanderausstellung im Haus der Deutschen Welle in Bonn, Kurt-Schumacherstrasse, läuft noch bis zum 11. Februar. Der Eintritt ist frei.