Es war ergreifend, Helmut Schmidt zuzuhören, als er im Dezember 2011 auf dem Leipziger Parteitag der SPD seine große Rede über die Bedeutung der europäischen Integration hielt. Seine Sätze über die rasant schwindende Bedeutung der europäischen Nationalstaaten haben sich mir tief eingeprägt. Er sagte damals:

„Jede einzelne der europäischen Nationen wird 2050 nur noch einen Bruchteil von 1 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Das heißt: Wenn wir die Hoffnung haben wollen, dass wir Europäer eine Bedeutung für die Welt haben, dann können wir das nur gemeinsam. Denn als einzelne Staaten – ob Frankreich, Italien, Deutschland oder ob Polen, Holland oder Dänemark oder Griechenland – kann man uns am Ende nicht mehr in Prozentzahlen, sondern nur noch in Promillezahlen messen.“

Das Zitat ist mittlerweile achteinhalb Jahre alt. Achteinhalb Jahre, in denen die Wirtschaftskraft Chinas noch stärker zugenommen hat, als es Helmut Schmidt voraussah. Um die Mitte dieses Jahrzehnts wird das Bruttoinlandsprodukt Chinas größer sein als das der Europäischen Union. Noch vor fünfzehn Jahren war die chinesische Wirtschaftsleistung kleiner als die der Bundesrepublik Deutschland.

An dieser Entwicklung gemessen verhalten sich die Staaten Europas in den letzten Jahren geradezu bejammernswert ignorant. Nichts von Einigkeit in und nach der Finanzkrise, als viele Mitgliedstaaten Südeuropas unter ein Schuldenregime gesetzt wurden, das den Menschen dort nicht nur den Glauben an die Einheit des Kontinents nahm. Stattdessen gab es hochmütig erhobene Zeigefinger aus dem Norden und Auflagen für die Gewährung von Finanzhilfen, die man getrost als Strafaktion bezeichnen darf. Die damals verordneten „Reformen“ gehören zu den Ursachen dafür, dass Corona die südeuropäischen Partner jetzt umso härter trifft. In Spanien ist das Gesundheitswesen in der Folge der Austeritätspolitik des letzten Jahrzehnts so ausgezehrt, dass das Land der aktuellen Infektionswelle kaum etwas entgegenzusetzen hat. Dass die Südeuropäer in der Zwischenzeit zudem immer noch die größten Lasten zu tragen haben, die mit dem Zustrom von Migranten verbunden sind, ist fast gänzlich aus dem Blickfeld gerückt.

Jetzt auch noch Covod19! Eine Pandemie, die nun wirklich niemand dem Finanzgebaren eines Mitgliedstaates oder seiner Regierung anlasten kann. Auch sie trifft zumindest derzeit vor allem Italien und Spanien, aber letztlich trifft diese Pandemie alle. Wann wenn nicht jetzt müsste Europa erkennen, dass das ein Momentum für europäische Solidarität ist. Es untätig verstreichen zu lassen, hieße Europa aufzugeben und jeden einzelnen Mitgliedstaat, auch Deutschland, wie von Helmut Schmidt beschrieben, in die Bedeutungslosigkeit treiben zu lassen.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Besinnung auf Europa! Gemeinsame Krisenbewältigung bedeutet aber immer auch: Gemeinsam sehr viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, um den Kollaps ganzer Staaten zu verhindern und das hohe Gut von 75 Jahren Frieden und Demokratie nicht auf dem Altar eines wiedererwachten Nationalismus zu opfern. Andernfalls wäre es nur eine Frage der Zeit, wann Rechtspopulisten nicht nur in Polen , Ungarn und Tschechien triumphieren, wo in der Gewissheit satter EU-Finanzhilfen jede Solidarität mit den europäischen Partnerstaaten in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Die allein gelassenen Südstaaten könnten die nächsten sein.

Martin Schulz hat schon vor zehn Jahren ein flammendes Plädoyer für Eurobonds als Ausdruck des Prinzips „Einheit ist Stärke“ gehalten. Unsere aktuellen Vertreter*innen im Europäischen Parlament halten diese Position unvermindert aufrecht. Sie haben sie erst vor wenigen Tagen erneut bestärkt. Wem es ernst ist mit einem wirklich einheitlichen Europa, der müsste konsequent für eine Finanzarchitektur eintreten, die nicht zulässt, dass die Staaten mit den größten Problemen die höchsten Zinsen bezahlen müssen und dass man auf deren Niedergang an den Finanzmärkten auch noch wetten kann. Ebenso wenig dürfen wir zulassen, dass sich Partnerstaaten für ihre Strukturprobleme entschuldigen und um die Solidarität der Gemeinschaft betteln müssen.

Das gehört aber zum Ritual der vergangenen Jahre. Der konsequenten Idee einer gemeinschaftlichen Finanzierung wurde folglich immer umgehend der Kampfbegriff der „Vergemeinschaftung von Schulden“ entgegengesetzt, die auf gar keinen Fall in Frage kämen. Das hat seine Wirkung nicht verfehlt. In kaum einem der wirtschaftsstarken Länder ist den Menschen zu vermitteln, dass sie für die Schulden der Gemeinschaft geradestehen sollen. In welch enormem Ausmaß die wirtschaftsstarken Euro-Staaten durch Niedrigzinsen und hohe Exportüberschüsse von der Schwäche der Partner profitieren, weil die Problemländer den Eurokurs nach unten ziehen und im Norden für steigende Exporte, hohe Beschäftigung und damit zusätzliche Steuereinnahmen sorgen, ist indessen kaum jemandem klar. Das Gute ist selbstredend Folge des eigenen Fleißes, die Schwäche anderer liegt ebenso selbstredend in deren eigenem Versagen. Dieser verzerrten Wahrnehmung gilt es entschieden entgegen zu treten.

So kontrovers die Diskussion über Eurobonds und ihre Konditionen als kontinuierliche Finanzierungsquelle in Normalzeiten von Finanzexperten diskutiert wird, so einhellig ist die Forderung danach in Krisenzeiten wie jetzt. Finanzwissenschaftler jeder Couleur fordern derzeit ein massives Liquiditätsbeschaffungsprogramm mit Hilfe von Corona-Bonds, die schnell für viel Geld mit langer Laufzeit sorgen. Ein Programm, das obendrein keinen Anlass für Spekulanten bietet und sich nicht negativ auf die Schuldenquote der Staaten auswirkt, die auf das Kapital angewiesen sind. Es ist jammerschade, aber die jahrelange erfolgreiche Verteufelung der „vergemeinschafteten Schulden“ versperrt jetzt den Weg zur vernünftigsten Lösung. Das drängt uns eine schmerzhafte Entscheidung auf: Sollen wir auf der reinen Lehre beharren und damit für eine viel zu lange Zeit nicht zu einem Ergebnis kommen – oder suchen wir nach einer schnell durch- und umsetzbaren Lösung, auch wenn sie das eine oder andere Defizit aufweist?

Wir haben jetzt keine Zeit für Prinzipienreiterei. Wir brauchen eine Lösung, die in den am meisten gebeutelten Staaten für das Wichtigste sorgt – und zwar sofort: genügend Liquidität ohne Knebelung und ohne die Attitüde von Gönnertum und Maßregelung. An diesen Anforderungen gemessen ist die Konstruktion, für die sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz seit Wochen stark macht und landauf landab beginnend beim Koalitionspartner bis hin zu allen Partnerstaaten und den Chefs der maßgeblichen EU-Institutionen auf Werbetour ist, die beste aller realen Möglichkeiten. Vor allem verspricht sie Einigungsfähigkeit, und die brauchen wir rasch. Es geht darum, den Europäischen Stabilitätsmechanismus so zu verändern, dass der bestehende Kreditrahmen von knapp 500 Milliarden Euro so schnell wie möglich genutzt werden kann, aber ohne die berüchtigten Auflagen, die die Empfängerländer in der Vergangenheit zu verheerenden „Reformen“ getrieben haben. Dazu sollen Mittel der Europäischen Investitionsbank kommen, die in Staaten ohne eigene Förderbanken Unternehmen stützen könnten, wie das bei uns die KfW und die Förderbanken der Länder tun. Last but not least soll der schnellen Stützung ein üppig dotiertes europäisches Konjunktur- und Aufbauprogramm folgen. Auch dafür wären „Corona-Bonds“ ein hilfreiches Finanzierungsinstrument. Wenn wir für diese pragmatischen Schritte die nötige Zustimmung erhalten, ist das allemal besser als eine langwierige Debatte über Gemeinschaftsanleihen, deren Ende die Südeuropäer nicht abwarten können.

Aufgeben sollten wir Eurobonds trotzdem nicht. Auch deshalb nicht, weil eine Lösung über den ESM wegen der Erfahrungen aus der Vergangenheit für die Menschen in Südeuropa immer noch ein rotes Tuch ist. Und auch deshalb nicht, weil ESM-Kredite ohne Konditionierung im Ergebnis praktisch Eurobonds sind, weil auch sie über gemeinschaftsfinanzierte Kreditaufnahme gespeist werden. Sie sind nur verträglicher etikettiert. Dafür stigmatisieren sie unnötig die Empfängerstaaten. Gemeinschaftsanleihen bleiben das richtige Konstrukt für eine faire und wirklich gemeinschaftliche Finanzarchitektur, von der der Zusammenhalt Europas entscheidend abhängt. Die Debatte bleibt aber nicht nur aus grundsätzlichen und symbolischen, sondern auch aus aktuellen sachlichen Erwägungen unverzichtbar. Erstens weil die im ESM verfügbaren knapp 500 Milliarden vermutlich nicht ausreichen werden und deshalb hinsichtlich ihres Volumens und ihrer Laufzeit aufgestockt werden müssen. Und zweitens, weil die Anrechnung von ESM-Krediten auf die nationalen Schuldenquoten auf Dauer zu einer weiteren Stigmatisierung und Krisenanfälligkeit der wirtschaftlich schwächeren Partner führen würde.

Wir brauchen ein Europa, dass den Menschen in allen Regionen spürbar nutzt, und das die Menschen in allen Regionen auch wollen. Wir tun viel zu wenig dafür, deutlich zu machen, was Helmut Schmidt 2011 faktenreich belegt hat: Wohlstandssicherung und weltwirtschaftliche Bedeutung schafft Europa nur zusammen!

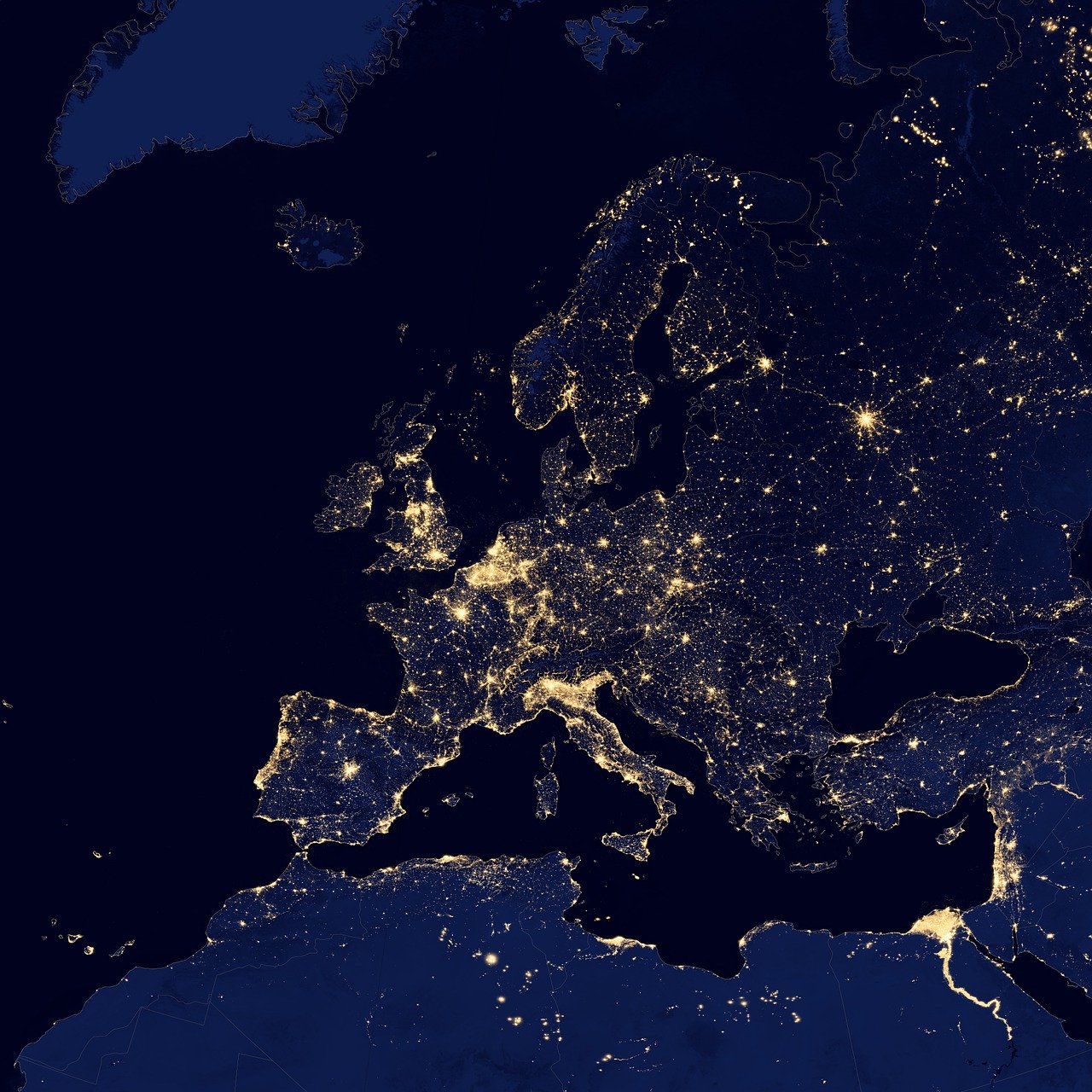

Bildquelle: Pixabay, Bild von skeeze, Pixabay License