Diesen Augenblick hatte er „herbei gesehnt, herbei gebetet, herbei geflucht“. Nichts wünschte er dringlicher als die Befreiung durch die amerikanischen Soldaten, um immer noch an den Endsieg glaubende und verirrte Nazi-Deutsche hinter sich gelassen zu haben. Doch dann, als die ersehnten Befreier am Mittag des 9. April 1945 in Brüchermühle, einem kleinen Kaff im Bergischen Land vor dem Wehrmachtssoldaten standen, ihn aufforderten, sich zu ergeben, war er für einen Moment überrascht: „Mir fiel es schwer, die Hände zu erheben, aber ich tat es natürlich.“

Sein kurzes Zögern, sich zu freuen über die ersehnte Befreiung, hat Heinrich Böll ( 1917 – 1985) ein Leben lang nicht losgelassen. Ein Jahr vor seinem Tod 1985 schrieb er in einem Brief an seine Söhne über die Wirren der letzten Kriegsmonate. Als 21-jähriger gleich zu Kriegsbeginn eingezogen haben ihn die Schrecken dieser Sinnlosigkeit, die er in seinen Kriegstagebüchern herausgeschrien hat, nie losgelassen. 1944 in Rumänien schwer verletzt, verbrachte der Gefreite Böll das Ende des Krieges zwischen Lazaretten oder mit gefälschten Papieren bei seiner wegen der Bombenangriffe auf Köln ins Oberbergische geflüchteten Familie. Immer in Angst, der Schwindel könnte auffliegen, und er als Deserteur erschossen werden. Zahllose Berichte über die Brutalität, mit denen die Wehrmacht nach dem Hitler-Attentat am 20. Juli 1944 gegen geflüchtete, in der Heimat untergetauchte Soldaten vorging, ließen Böll ahnen, dass es für ihn sicherer sei, sich wieder zu Wehrmacht zu begeben. Denn: „Der Weise versteckt ein Blatt im Wald.“

Böll machte sich wieder legal, kam in einer Einheit unter, die auf beiden Seiten des Rheins agierte, sich am Ende sinnlos und „total verhordet“ durch das bergische Bröhltal schleppte. Und dann, als sie in einem Dorf die weißen Fahnen flattern sahen, „löste sich der ganze Laden auf – wie genau weiß ich nicht “.

Der Spuk schien ein Ende zu haben. Doch auf dem dem Weg zum Fluchtort seiner Familie im oberbergischen Much wurde Böll von einem Leutnant aufgegriffen, mit der Pistole auf der Brust gezwungen, sich der „Kampfkommandantur Brüchermühle“ anzuschließen. „Mir schien es besser, diesem Irren keinen Widerstand zu leisten, und auf diese Weise kam ich endlich – nach ein paar unangenehmen Tagen – bei Brüchermühle in amerikanische Gefangenschaft.“

Heinrich Bölls „Stunde Null“. Er hat sie weder für sich noch für das Land als solche empfunden. Es war für ihn eine „Stunde Nichts“. Denn: „Es war kein schöner Zustand ein Deutscher zu sein.“

Als der junge Böll nach sechs Jahren als Soldat im verhassten, ihn physisch und psychisch bedrohenden Krieg nach kurzer Gefangenschaft bei Amerikanern, Briten und Franzosen mit seiner Frau Annemarie 1946 in seine Heimatstadt zurückkehrte und das Ausmaß der Zerstörung sah, war er von Gefühlen überwältigt: „Als wir Köln sahen, weinten wir. Wir kamen über die geländerlose, vom Lehm glitschige Behelfsbrücke von Deutz herüber…“

Dennoch entdeckte Böll in dem Schutt, in dem Elend, in der zur Brachlandschaft zerbombten Stadt auch einen auf den ersten Blick irritierenden Aspekt:

„Das zerstörte Köln hatte, was das unzerstörte nie gehabt hatte: Größe und Ernst. Das Schicksal war in seiner Unbarmherzigkeit genau gewesen. Die Zerstörung war vollkommen und kriegstechnisch vollkommen sinnlos: das war der angemessene Zustand für einen Ort, in dem wir leben wollten.“

Es war wohl die Hoffnung, dass sich mit der äußeren Zerstörung der Stadt vor allem auch eine innere, eine Zerstörung der alten Gesellschaft, eine Zerstörung Nazi-Deutschlands vollzogen habe. Von der „Stunde Nichts“ an unterschied Heinrich Böll seine Landsleute in zwei Kategorien. Eindringlich hat er das seinen Söhnen in seinem Brief von 1984 noch einmal vor Augen gehalten: „ Ihr werdet die Deutschen immer wieder daran erkennen können, ob sie den 8. Mai als Tag der Niederlage oder der Befreiung bezeichnen.“ Und viel zu viele waren es für Heinrich Böll, die nicht die Befreiung wahrnahmen, die Niederlage immer noch verdrängten und einfach von „verlorenen Siegen“ sprachen.

Der Wiederaufbau war ihm unter solchen Vorzeichen suspekt. Fast symbolisch verweigerte er sich dem Aufruf, die Trümmer der Stadt aufzuräumen: „Ich habe keinen Stein angepackt“. Als er später über seine Verweigerung dieser „ersten Pflicht“ im „neudemokratischen Enthusiasmus reflektierte, kam er zu dem Schluss: „Vielleicht erinnerte mich die Art, wie sie da zusammenstanden, auf Schaufel und Hacke gestützt, einander von Krieg, Gefangenschaft und politischen Irrtümern erzählten, zu sehr an Stammtisch und Kampfkommandanturen gleichzeitig.“

Heinrich Böll, Stichworte, Kölner Ausgabe Band 14, Seite 257-274, Kiepenheuer&Witsch

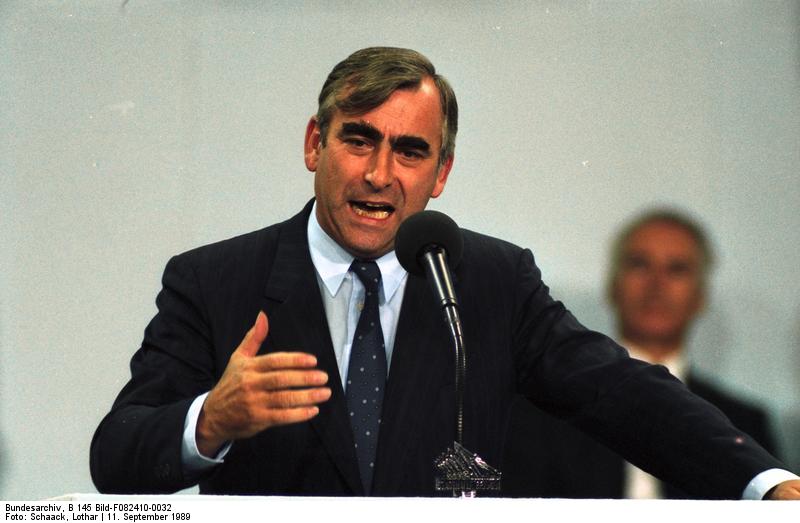

Bildquelle: Bundesarchiv, B 145 Bild-P008041 / CC BY-SA 3.0