„Die Vision einer lebenswerten Zukunft, in der Freiheit, soziale Gerechtigkeit, Wohlstand und ökologische Verantwortung gewährleistet sind, leitet unsere Arbeit. Wir streiten für eine solidarische Gesellschaft, in der Einkommen, Vermögen und Lebenschancen gerecht verteilt sind.“ So haben die Gewerkschaften ihre Rolle in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Grundsatzprogramm von 1996 zusammengefasst. Und wie machen sie das?

„Mitbestimmung und Tarifautonomie gehören zu den wesentlichen Voraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft.“ Damit beschreibt das DGB-Grundsatzprogramm die Konzentration auf die entscheidenden gewerkschaftlichen Handlungsfelder. Um diese Handlungsfelder aber auch praxistauglich zu machen, braucht es politische Unterstützung. Darin liegen Herausforderung und Chance für die demokratischen Parteien, vor allem für die SPD. Und da gibt es angesichts von Globalisierung, Digitalisierung, demografischem Wandel, Klimaschutz und Europäisierung viel zu tun. Durch den rasanten Rückgang der Montanindustrie ist die einzige paritätische Unternehmensmitbestimmung verkümmert und mit der selbstgewählten Tarifflucht vieler Unternehmen und Betriebe gerät die Tarifautonomie unter Druck. Hier liegt ein großes Betätigungsfeld für die SPD brach.

Das gewerkschaftliche Selbstbewusstsein hat der erste DGB-Vorsitzende Hans Böckler einmal so ausgedrückt: „Es ist immer und einzig die menschliche Arbeit, durch welche die Gemeinschaft lebt.“

In der Bedeutung der menschlichen Arbeit für das persönliche Wohlergehen und den Zusammenhalt der Gesellschaft sind sich Gewerkschaften und Sozialdemokratie bis heute einig. Deshalb haben beide nie das politische Ziel der Vollbeschäftigung aus dem Auge verloren. Beide wissen seit ihren Gründungstagen, wie eng die soziale Lage der Menschen mit dem Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der demokratischen Gesellschaft verknüpft ist. Und beide haben mit der Machtübernahme der Nazis schmerzhafte und für viele ihrer Mitglieder tödliche Erfahrungen machen müssen, als die parlamentarische Demokratie und mit ihr die Gewerkschaften von den Nazis zerschlagen und beseitigt wurden. Gerade deshalb treten Gewerkschaften und SPD ganz entschieden allen entgegen, die die parlamentarische Demokratie angreifen, sie verächtlich machen, sie aus den Angeln heben wollen. Und heute ist das wieder besonders vonnöten.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist seit seiner Gründung vor 70 Jahren Garant unserer parlamentarischen Republik. Keine andere Interessenorganisation verknüpft seine Existenz so eindeutig mit unserer demokratischen Gesellschaft wie der DGB. „Freie Gewerkschaften und Demokratie bedingen einander“, heißt es kurz und prägnant im DGB-Grundsatzprogramm von 1996. Und die deutschen Gewerkschaften haben in diesen 70 Jahren mehr als einmal bewiesen, dass ihnen die dauerhafte Sicherung unserer Demokratie stets wichtiger ist als kurzfristige Erfolge bei der Durchsetzung von Mitgliederinteressen. „Die parlamentarische und repräsentative Demokratie ist die wichtigste Errungenschaft moderner Gesellschaften“, so das DGB-Grundsatzprogramm, „nur sie bietet Chancen für gesellschaftliche Reformen.“ Diese Klarheit und Eindeutigkeit ist und bleibt beispielhaft. Es gibt in Deutschland keine andere Interessenorganisation, die wie der DGB das Gemeinwohl und die Funktionsfähigkeit der demokratischen Institutionen nie aus dem Blick verloren hat. Vor allem deshalb haben die deutschen Gewerkschaften einen riesengroßen Anteil an der Stabilität unserer demokratischen Republik.

Knapp fünf Monate nach Inkrafttreten unseres Grundgesetzes am 24. Mai 1949 wurde in München der Deutsche Gewerkschaftsbund gegründet. Als Zusammenschluss der 16 Gewerkschaften unter einem Dach. Und alle verstanden sich mit ihrem Bund, dem DGB, als Einheitsgewerkschaften, als die einheitliche Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über alle religiösen, weltanschaulichen, parteipolitischen und statuarischen Grenzen hinweg. Die organisierte Arbeitnehmerschaft hatte jedenfalls die richtigen Konsequenzen aus dem Untergang der Weimarer Republik und der Machtübernahme der Nazis gezogen. Sie hatte ihre Lektion gelernt.

Vor allem deshalb kommt dem DGB und seinen Gewerkschaften heute eine besondere Rolle in dieser schwierigen Situation für Deutschland und Europa zu. Es geht schließlich um nicht weniger als um die Zukunft unserer Demokratie. Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann weiß darum und stellt sich dieser Verantwortung. „Gerade in Zeiten eines sich auch parlamentarisch verfestigenden Rechtspopulismus und eines nicht für möglich gehaltenen Rechtsnationalismus in Europa ist gewerkschaftliche Erinnerungspolitik dringend notwendig“, sagte er beim Festakt zum 70jährigen Bestehen des DGB am 21. Oktober in Berlin und mahnte, „Wir können uns die Geschichtsvergessenheit, wie ich sie in den letzten Jahren immer wieder verspüre, einfach nicht leisten.“

70 Jahre DGB heiße, auch immer „an den 2. Mai 1933 zu erinnern“, den Tag, „an dem die Nazis die Gewerkschaftshäuser besetzt haben, die Gewerkschaften zerschlagen und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gefoltert und ermordet wurden“. Die historische Konsequenz sei nach den Schrecken des 20. Jahrhunderts und der tiefen Zerstrittenheit der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik die Gründung des DGB als Einheitsgewerkschaft gewesen. Hoffmann: „Der Antifaschismus stand an der Geburtswiege des Deutschen Gewerkschaftsbundes Pate.“

So viel Klarheit im Grundsätzlichen ist beispielhaft. Da sind und bleiben die deutschen Gewerkschaften Vorbild für alle anderen Interessensorganisationen. Besonders die Arbeitgeber- und Unternehmensverbände sollten ihre Politik viel mehr am Gemeinwohl ausrichten, denn ohne sozialen Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt ist unsere soziale Marktwirtschaft nicht überlebensfähig. Tarifflucht und Dumpinglöhne sind jedenfalls keine geeigneten Mittel zur Stabilisierung der demokratischen Republik. Geschichtsvergessenheit kann sich auch das Unternehmerlager nicht leisten.

Mehr denn je kommt es darauf an, die Arbeits- und Lebensbedingungen aller Menschen in den Blick zu nehmen, nichts auszublenden. Es gibt im reichen Deutschland zunehmende Ungleichheit. Die Vermögensverteilung ist dafür nur ein Beispiel, aber ein gewichtiges. Und angesichts der unverschämt in die Höhe geschnellten Vorstandseinkommen in DAX-Unternehmen mutet die zumeist maßlose Kritik aus der Wirtschaft gegen Mindestlohn und Grundrente abgehoben und arrogant an.

Deutschland kann sich jedenfalls glücklich schätzen, seit 70 Jahren diesen Deutschen Gewerkschaftsbund als wichtigen Akteur in Wirtschaft und Gesellschaft zu haben. „Wir begründen Solidarität“, hat der DGB als Motto für seinen Festakt gewählt. Und damit will er auch „einen gewerkschaftlichen Weckruf an alle demokratischen Kräfte in unserem Land“ richten, die Reihen gegen „die Spalter unserer Gesellschaft“ zu schließen. Reiner Hoffmanns Appell: „Wir müssen diesen selbsternannten Totengräbern unserer Demokratie gemeinsam Einhalt gebieten!“

Bildquelle: Gemeinfrei

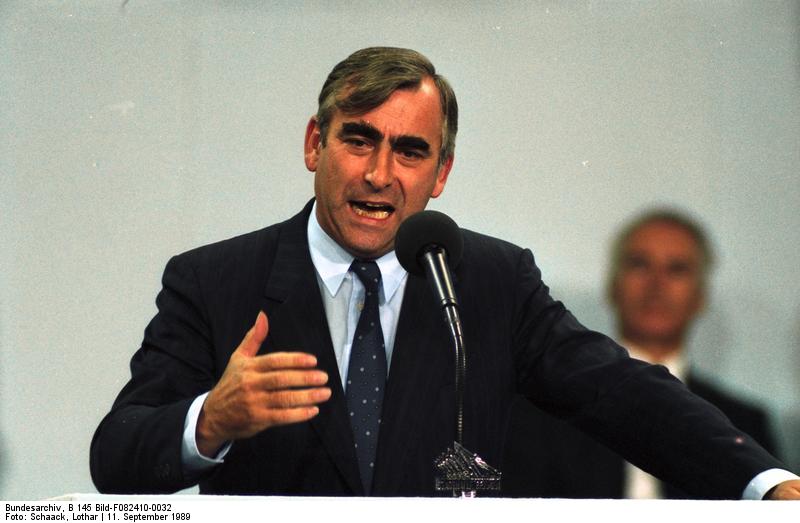

Zur Person: Norbert Römer ist ein deutscher Politiker und Journalist. Er ist seit 2005 Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen und war von 2010 bis 2018 Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion.