Selten haben die Bergleute so viel Wertschätzung erfahren wie in diesem Jahr mit dem zu Ende gehenden Steinkohlenbergbau. Ohne Zweifel haben sie verdient, dass ihre Leistungen für die industrielle Wertschöpfung, die wirtschaftliche Entwicklung, den sozialen Fortschritt und die kulturelle Bereicherung in Deutschland gewürdigt werden. Denn viel zu oft sind Bergbau und Bergleute in den Jahren zuvor als überflüssige Subventionsempfänger geschmäht worden, die dem Staat unnötig zur Last gefallen seien und den Strukturwandel behindert hätten. Insofern empfinden besonders die Bergleute angesichts der heute nicht selten überschwänglichen öffentlichen Lobgesänge aus Politik und Gesellschaft Genugtuung und Verwunderung zugleich.

So viele Freunde und so viel Zuspruch hätten sie sich früher mal gewünscht. Denn die Existenz des Bergbaus und damit die Arbeitsplätze der Bergleute waren immer Ergebnis harter politischer Auseinandersetzungen. Es brauchte politische Mehrheiten im Deutschen Bundestag, in den Landtagen von Nordrhein-Westfalen und Saarland, im Bundesrat. Und diese Mehrheiten mussten organisiert werden, denn sie fielen nicht vom Himmel und schon gar nicht waren sie zeitlos selbstverständlich. Heute wissen wir: Die politischen Mehrheiten für den heimischen Bergbau bröckelten Jahr für Jahr, sie schrumpften und waren schließlich nicht mehr da. Deshalb muss auch ohne Bitterkeit festgehalten werden: Die schwindenden Mehrheiten für den Steinkohlenbergbau sind auch das Ergebnis von Wahlen in Deutschland und in den Bergbauländern. Zuletzt kämpfte im nordrhein-westfälischen Landtag nur noch die SPD-Fraktion für eine Fortsetzung der Bergbauförderung. Die NRW-CDU, die jahrzehntelang mit der SPD in der legendären Kohlefraktion verbunden war, hatte diese längst aufgekündigt und drängte als Regierungspartei 2007 auf ein noch schnelleres Ende der Förderung als 2018.

Steinkohle: Vom Motor für Wirtschaft und Europa zum Schrumpfungsprozess

Im Rückblick ist der Steinkohlenbergbau also Motor des Wiederaufbaus der deutschen Wirtschaft, Antrieb für eine beispiellose industrielle Wertschöpfung, Basis für den europäischen Einigungs- und Friedensprozess und seit Ende der 1950er Jahre Ausgangspunkt für einen lang anhaltenden politischen Überlebenskampf bis zu seinem heutigen Ende. Der Aderlass auf dieser Strecke ist immens. In den Hochzeiten des Steinkohlenbergbaus arbeiteten in Nordrhein-Westfalen noch mehr als 500.000 Bergleute unter und über Tage. Danach begann das große Zechensterben und hunderttausende Arbeitsplätze gingen verloren. Als dann 1968 nach langen Verhandlungen die Ruhrkohle AG gegründet wurde, in die 26 selbstständige Unternehmen ihre Bergbaubetriebe eingebracht haben, arbeiteten immer noch rund 250.000 Bergleute im Ruhrbergbau, im Aachener Revier und im Ibbenbürener Bergbau. Danach gingen der Anpassungsprozess und der Personalabbau weiter, aber geordnet. Und zwischendurch gab es auch, ausgelöst durch die beiden Ölpreiskrisen 1973/74 und 1978/79, kurze Phasen der Erholung, als die heimische Steinkohle ganz dringend gebraucht wurde.

In der Zeit der Verhandlungen über die Gründung der Ruhrkohle AG und vor allem in den Jahren danach entwickelte sich die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie (IGBE) zur treibenden und gestaltenden Kraft in der deutschen Energie- und Kohlepolitik. Und mit der Montanmitbestimmung war sie gleichzeitig die bestimmende Größe in den Aufsichtsräten und Vorständen der Bergbauunternehmen und auf den Bergwerken. Diese Rolle wurde durch den hohen Organisationsgrad in den Belegschaften und mit den Betriebsräten und gewerkschaftlichen Vertrauensleuten abgefedert und gesichert. Die IGBE übernahm schlicht und einfach Verantwortung für die Gestaltung des anhaltenden Schrumpfungsprozesses.

„Kein Bergmann fällt ins Bergfreie“, heißt die Faustformel, mit der die IGBE diesen jahrzehntelangen Schrumpfungsprozess gestaltet hat. Für die Bergleute, ihre Familien und für die Bergbauregionen war das die Haltelinie, die ihnen die Sicherheit gegeben hat, sich ohne Aufruhr auf den Arbeitsplatzabbau einzulassen. Dadurch ist Vertrauen geschaffen worden – in die Gewerkschaft und in die Politik. Auch deshalb haben politische Extreme im Revier nie eine Chance gehabt. Und deshalb konnte auf der Basis dieses sozialen Friedens der Strukturwandel gestaltet und vorangetrieben werden – mühsam zwar und nicht ohne Rückschläge, aber auf der langen Strecke erfolgreich. Daran kommen selbst die härtesten Kritiker der deutschen Kohlepolitik nicht vorbei.

Für die IGBE war klar: Energiepolitik muss aktiv gestalten, muss den Rahmen setzen, in dem die Akteure in der Energiewirtschaft und der Industrie ihre unternehmerischen Entscheidungen selbst treffen können. Denn es gehört zur DNA der IGBE und ihrer Funktionäre, dass energiewirtschaftliche Entwicklungen nicht den Marktkräften überlassen werden dürfen, weil der Markt nun einmal blind ist für die Berücksichtigung industrieller, sozialer und ökologischer Belange. Und dazu kam die Überzeugung, dass eine hochindustrialisierte Wirtschaft und Gesellschaft wie in Deutschland auf eine jederzeit sichere und unabhängige Energie- und Stromversorgung als Lebensader für ihre Funktionsfähigkeit angewiesen sind. Für Kanzler Helmut Schmidt war die Sicherheit und Unabhängigkeit der deutschen Energie- und Stromversorgung sogar wichtiger Faktor der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Vor allem mit den wesentlichen Teilen der SPD nicht nur in den Kohleländern stimmte die IGBE energiepolitisch überein und zog dadurch auch viele Kräfte in CDU und CSU auf ihre Seite. Und auch mit dem Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, in dem die Bergbauunternehmen zusammengeschlossen sind, war die IGBE in der Energie- und Kohlepolitik weitgehend einig.

Kohle und Stahl auf getrennten Wegen

Auf zwei wesentliche Weichenstellungen kam es für die Sicherung der Steinkohleförderung an: Auf den Hüttenvertrag von 1969 und auf das 3. Verstromungsgesetz von 1974. Dadurch wurde die Steinkohleförderung mit den Finanzierungshilfen Kokskohlenbeihilfe und Kohlepfennig viele Jahre gesichert.

Die sichere Belieferung der Stahl produzierenden Unternehmen mit Kokskohle zu Weltmarktpreisen und die damit verbundene Absatzgarantie für den Steinkohlenbergbau waren eine ganz entscheidende Voraussetzung für die zu gründende Ruhrkohle AG. Das gelang mit dem zeitgleich abgeschlossenen Hüttenvertrag. Doch die Stahlindustrie löste sich über die Jahre mehr und mehr vom Bergbau, obwohl dieser zuverlässig Kokskohle zu jedem Tag und zu jeder Stunde lieferte. Die Verlockungen billigerer Importkohle reizten dann doch mehr als die Garantie der jederzeitigen Versorgungssicherheit. Das trügerische Gefühl, dass Weltmarktkohle dauerhaft billig und unbegrenzt zur Verfügung stehen würde, bestimmte mehr und mehr unternehmerisches Denken und Handeln. Der Hüttenvertrag endete 1999.

Ähnlich motiviert war die Vorgehensweise gegen die deutsche Steinkohle durch große Teile der Energiewirtschaft. Nachdem der sogenannte Kohlepfennig 1974 als besondere Abgabe auf die Stromrechnung zur Finanzierung der Steinkohlelieferung an die Kraftwerke eingeführt wurde und wegen der größer werdenden Preisdifferenz zur Weltmarktkohle Jahr für Jahr anstieg, wuchs der Widerstand in den Vorständen der Energiewirtschaft. Schließlich wurde der Kohlepfennig auf den Stromrechnungen besonders ausgewiesen und musste nicht selten als Ursache für Preissteigerungen herhalten. Auf Antrag der RWE AG wurden schließlich gerichtliche Auseinandersetzungen eingeleitet und das Bundesverfassungsgericht entschied am 11. Oktober 1994, dass der Kohlepfennig verfassungswidrig sei. Die Versorgungssicherheit hatte für die Energiewirtschaft ganz offensichtlich keine große Bedeutung mehr.

Beide Beispiele belegen den engen Zusammenhang von Politik und Bergbau. Der IGBE war sowieso klar, dass Gewerkschaftsarbeit und Politik zusammen gedacht werden mussten. Und für jeden Gewerkschaftssekretär war deshalb schon vor seiner Anstellung selbstverständlich, dass er Mitglied in einer der beiden Volksparteien war und dort auch mitmachte. Die IGBE-Vorsitzenden waren SPD-Bundestagsabgeordnete, Adolf Schmidt sogar viele Jahre stellvertretender Fraktionsvorsitzender unter Herbert Wehner. Sein Vorgänger Walter Arendt war SPD-Bundestagsabgeordneter und in der sozialliberalen Koalition Arbeitsminister, seine Nachfolger Heinz-Werner Meyer und Hans Berger zogen ebenfalls für die SPD in den Deutschen Bundestag ein. Andere waren in den Landtagsfraktionen aktiv, bei SPD und CDU. Und in der Kommunalpolitik waren Betriebsräte und gewerkschaftliche Vertrauensleute ganz selbstverständlich vorne mit dabei.

Heute sind diese Selbstverständlichkeiten Geschichte. Die Sicherheit der Energie- und Stromversorgung ist nicht mehr prioritär, die industrielle Produktion nicht mehr überall wertgeschätzt. Das hat Auswirkungen, die (noch) nicht politisch angemessen eingeschätzt werden. Im Rückblick bleibt jedenfalls festzuhalten, dass über viele Vereinbarungen und Verträge die Rolle der heimischen Steinkohle für die deutsche Energieversorgung immer wieder abgesichert wurde. Das ging nie ohne politische Auseinandersetzungen und vor allem nie ohne den gewerkschaftlichen Druck der Bergleute selbst. Ja, es gehört zum Schicksal der Bergleute, unter Tage dem Gebirge die wertvolle Kohle abzutrotzen und gleichzeitig über Tage die Existenz des Steinkohlebergbaus immer wieder neu durch politische Einflussnahme zu sichern. Was 1959 mit dem legendären Bergarbeitermarsch nach Bonn begann, setzte sich in den vielen Jahren danach mit Protesten, Demonstrationen und Kundgebungen in den Bergbaurevieren immer weiter fort.

Das „Band der Solidarität“, welches die IGBE 1997 quer durchs Ruhrgebiet von Kamp-Lintfort bis Hamm mit 220.000 Menschen knüpfte, war ein weiterer Höhepunkt der politischen Mobilisierungskraft der ehemaligen IGBE und der heutigen IGBCE.

Herausforderungen des Strukturwandels

Knapp 500 Menschen werden nach dem Ende der Steinkohleförderung bei der RAG AG weiter Arbeit haben. Sie sind für die Erfüllung der bergbaulichen Daueraufgaben, der sogenannten Ewigkeitslasten zuständig. Zurückgerechnet heißt das schlicht und einfach, dass die Bergbau-Belegschaften seit 1968 Jahr für Jahr um die Größenordnung von mindestens einer Zeche geschrumpft sind. Rund 5000 Arbeitsplätze sind das jedes Jahr, insgesamt also etwa 250.000.

1,3 andere Arbeitsplätze sind von einem Bergbauarbeitsplatz abhängig, hat das ehemalige Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) und heutige RWI – Leibnitz Institut für Wirtschaftsforschung einmal ausgerechnet. Das bedeutet, dass weitere 325.000 Arbeitsplätze mit dem schrumpfenden Steinkohlenbergbau bis heute in den Bergbaurevieren verloren gegangen sind, insgesamt also 575.000 Arbeitsplätze. Das entspricht etwa der Bevölkerungszahl von Essen oder Dortmund und damit ist viel über die große Arbeitslosigkeit und die dadurch erforderlichen hohen sozialen Belastungen der Städte im Ruhrgebiet, die bis heute anhalten, ausgedrückt.

Wer die Leistungen des Bergbaus und der Bergleute im Rückblick also ermessen will, muss sich auf den Alltag im Bergbau einlassen. Auf der einen Seite kostenbewusst mit den Subventionen umzugehen und die notwendige Förderung zu erbringen und auf der anderen Seite die Personalanpassung so zu gestalten, dass sie den betrieblichen Erfordernissen und den persönlichen Interessen der Bergleute gleichermaßen gerecht wird, das war Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag die Herausforderung für Vorstand und Betriebsräte, für Bergwerksdirektion und Mannschaft.

Vor allem durch frühzeitiges Ausscheiden aus dem Berufsleben ist der Arbeitsplatzabbau sozial verträglich für die Bergleute und ihre Familien sowie regional erträglich für die Bergbaureviere gestaltet worden. Auf der anderen Seite ist dadurch der Altersdurchschnitt auf den Bergwerken gesunken. Anfang der 90er Jahre betrug er 35 Jahre, zehn Jahre später immerhin noch 38 Jahre. Das war zwar gut für die Kohleförderung, aber schlecht für den Personalabbau, denn der musste weiter beschleunigt werden, 2007 schließlich wurde das Ende der Förderung im Jahre 2018 besiegelt.

Auf der Strecke mussten also für viele tausend Bergleute Arbeitsplätze gesucht werden. Allein in den Jahren 2000 und 2001 fielen 20.000 Arbeitsplätze weg und es wurden neue Arbeitsplätze für mehr als 12.000 Bergleute gebraucht, weil nicht alle in den Vorruhestand wechseln konnten. Deshalb setzte die heutige RAG AG ruhrgebietsweit sogenannte Akquisiteure ein. Sie leisteten Vertrauensarbeit. Sie warben täglich in vielen Betrieben um Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft der Bergleute. Und sie erfuhren von mehr offenen Stellen als die Arbeitsverwaltung wissen konnte. Für die Akquisiteure war das die Chance, denn sie boten für diese offenen Stellen die entsprechenden Menschen mit maßgeschneiderter Qualifikation an.

Dennoch blieb es ein mühsames Geschäft. Es gab Vorbehalte und Vorurteile, übrigens auf beiden Seiten. Im Handwerk und Mittelstand ebenso wie auf den Bergwerken. Bergleute sind hoch bezahlt und an die Großindustrie gewöhnt; sie sind von daher nicht mobil und nicht flexibel, sie eignen sich deshalb nicht für die Arbeit in kleinen und mittleren Betrieben, so hieß ein Vorhalt, dem die Akquisiteure häufig begegneten. Schlecht bezahlt und kaum Rechte, lautete ein gängiges Vorurteil bei vielen Bergleuten über Handwerk und Gewerbe. Beides hatte mit der Wirklichkeit nichts zu tun, ein Hindernis waren solche Vorurteile allemal, nicht nur für die Akquisiteure. Es war schon kurios: Die Arbeit der Akquisiteure war für den Anpassungsprozess des deutschen Steinkohlenbergbaus mindestens so wichtig wie die der Produktionsdirektoren. Auch das musste im Bergbau gelernt werden.

Clemens Hansmeier und Hans Jürgen Möller waren zwei Akquisiteure. Sie suchten Jobs für die Bergleute im östlichen Ruhrgebiet. Clemens Hansmeier war damals 44 Jahre jung, Hans Jürgen Möller 37. Beide waren selbst Bergleute. Leiter der Fortbildungsabteilung auf dem Bergwerk Westfalen der eine, Reviersteiger unter Tage für Elektro- und Maschinentechnik auf Haus Aden/Monopol der andere. Dass die Kohleförderung stets stimmt, darauf waren sie trainiert, darauf waren sie bis in den Schlaf programmiert. Als Akquisiteure war das für sie aber nicht mehr wichtig. Da war die Produktion zweitrangig, der Personalabbau hatte Priorität. Und die Zeit drängte.

Die Besten gehen zuerst, ist eine Krisenerfahrung in den Betrieben. Auch deshalb ging auf den Bergwerken die Angst um, dass der drastische Belegschaftsabbau die Leistungsfähigkeit und damit die Funktionsfähigkeit des Bergbaus von innen gefährden könnte. Auf der anderen Seite stand die Einsicht, dass niemand festgehalten werden durfte, der woanders eine Chance bekam, weil sonst der Kollaps drohte.

Diese Gratwanderung führte nicht selten zu Missverständnissen – auch gegenüber gewerkschaftlicher Unterstützung beim Personalabbau. Es war ja auch nur schwer zu verstehen, dass der beste persönliche Schutz darin liegen sollte, möglichst schnell aus dem Bergbau heraus auf einen anderen Arbeitsplatz zu wechseln, obwohl doch die eigene Gewerkschaft betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen hatte. Freiwillig die Last der Veränderung zu tragen, die Chancen einer neuen Perspektive zu wagen – das war die persönliche Entscheidung, die tausendfach getroffen werden musste. Sie konnte und musste vor allem durch Beratung gefördert werden, durch allgemeine und dann durch individuelle. Deshalb war das Scharnier zwischen Stellenakquisition und Bergleuten die Stellenvermittlung auf den Bergwerken. Es ging um die direkte Ansprache im konkreten Fall. Es ging um fördern und fordern, beides gehörte untrennbar zusammen.

Klar war jedenfalls: Jede freie Stelle musste unverzüglich mit der geeigneten Person besetzt werden. Das erforderte genaue Kenntnis der jeweiligen persönlichen Voraussetzungen der einzelnen Belegschaftsmitglieder, ihrer Qualifikation, ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihrer Mobilität. Die Personalakte konnte darüber kaum detaillierte Auskunft geben. Und es verlangte Einfühlungsvermögen der Stellenvermittler, persönliche Vertrautheit mit den Interessen der anzusprechenden Kolleginnen und Kollegen, mit ihrem Umfeld. Dass in diesem facettenreichen Prozess der Betriebsrat mitgemacht und mitbestimmt hat, dass die gewerkschaftlichen Vertrauensleute entscheidende Meinungsträger für eine entsprechende förderliche Atmosphäre im Betrieb waren, war selbstverständlich. Ein solches organisatorisches Netzwerk ist die halbe Miete.

Hinter diesem organisatorischen Netzwerk steckt also ein großer Aufwand. Rechtfertigt das Ergebnis diesen Aufwand? Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen, weniger im Bergbau als in der Gesellschaft, im politischen und publizistischen Umfeld allemal. Etwa 200 Milliarden Euro sind in den Bergbau als Subventionen geflossen. Auf die letzten 50 Jahre umgerechnet also 4 Milliarden pro Jahr. Dabei hat es Jahre gegeben, in denen kaum Subventionen in den Bergbau geflossen sind, weil die Weltmarktsituation das nicht erforderte. Und dennoch war jeder Euro es wert, in den Bergbau gegeben worden zu sein. Denn schließlich gab es dafür nicht nur einen erheblichen Teil Versorgungssicherheit, sondern Bergbau und Bergleute erwirtschafteten mit jedem Euro Subvention mindestens einen weiteren Euro. Wertschöpfung 100 Prozent. Das mag für manche zu wenig sein, aber von dieser Wertschöpfung haben viele andere um den Bergbau herum gut gelebt, die Zuliefererbetriebe, die Handwerker, das örtliche Gewerbe, der Handel, die Kommunen und die Regionen. Der Bergbau war auch ein wichtiger Auftraggeber, ein großer Ausbilder, ein guter Steuerzahler und ein verlässlicher Arbeitgeber.

Wer also den Anpassungsprozess im Bergbau als Beispiel für die gesellschaftspolitische Ausrichtung in Deutschland nimmt, kommt an einer Erkenntnis nicht vorbei: Soziale Sicherheit ist nicht Hemmnis, sondern Voraussetzung für erfolgreiche Gestaltung von Wandel, ist für den Einzelnen Sprungbrett und keine Hängematte. Deshalb haben Bergbau und Bergleute gleichzeitig bewiesen: Ein funktionierender Sozialstaat ist das solide Fundament unserer demokratischen Republik.

Mit dem Ende des Bergbaus sind in den zahlreichen Veranstaltungen auch und besonders die Tugenden der Bergleute herausgestellt und gewürdigt worden. Sie sind es auch wert, denn unter Tage kam es auf Kameradschaft und Solidarität, auf Verlässlichkeit und Gemeinsamkeit an. Bergarbeit war immer Teamarbeit, denn Bergbau ist nicht eines Mannes Sache. Diese Besonderheit hat der inzwischen verstorbene Bergmann und Bergarbeiterschriftsteller Kurt Küther aus Bottrop in der ihm eigenen schnörkellosen Sprache so beschrieben: „Ein Kumpel ist, auf wen du dich verlassen kannst. Auf wen du dich nicht verlassen kannst, ist kein Kumpel.“ So gesehen, war die SPD bis zuletzt Kumpel der Bergleute. Darauf darf und muss sie auch selbstbewusst und stolz hinweisen. Ihr politischer Einsatz hat am Ende zwar nicht den Bergbau gerettet, aber er hat die Bergleute und ihre Familien sowie die Bergbauregionen in dem jahrzehntelangen Schrumpfungsprozess vor sozialen Brüchen geschützt.

Auch deshalb ist der gesamte Prozess im Bergbau für die SPD geeignet, sich wieder einmal neu zu vergewissern, welche Rolle sie bei der weiteren Gestaltung des Wandels spielen will, denn der ist ja längst nicht beendet. Aus der Erfahrung in den Bergbaurevieren wird ihr immer noch am ehesten zugetraut, die Dynamik des rasanten Strukturwandels für seine soziale Gestaltung zu nutzen. Motor des Fortschritts und Anwalt der Menschen zu sein – im kollektiven Bewusstsein der Mehrheit der Menschen an Rhein, Ruhr und Emscher verbindet sich damit immer noch jenseits von Meinungsumfragen die Politik der SPD. In diesem Bewusstsein liegen Chance und Risiko, Hoffnung und Enttäuschung für die Menschen begründet und damit auch für die Mehrheitsfähigkeit der SPD. Es ging und es geht um Politik konkret. Der Bergbaugewerkschafter und Sozialdemokrat Adolf Schmidt hat das auf seine Weise so beschrieben: „Wir machen mit anständigen Mitteln anständige Politik für anständige Menschen.“

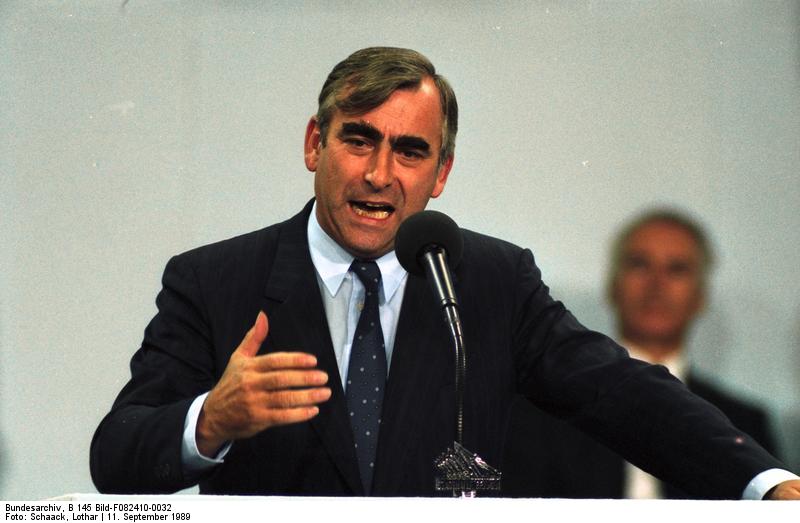

Bildquelle: Bundesarchiv, B 145 Bild-F009709-0003 / Wegmann, Ludwig, CC BY-SA 3.0 de,

Zur Person: Norbert Römer ist ein deutscher Politiker und Journalist. Er ist seit 2005 Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen und war von 2010 bis 2018 Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion.